何超、李林:High-temperature deuterium tracks the thermal stability of hydroxyl in epidote and zoisite

发布时间:2025-09-23 作者: 阅读:212次

科普导读:

地球深处其实藏着大量“看不见的水”,它们藏在矿物的晶体结构里,随着板块俯冲被带入地下。最新研究发现,绿帘石族矿物是潜入地球深部(俯冲带)的重要“输水管道”,能将地表水带入地幔。通过用“重水”做标记,发现当温度升高到约300℃(573K)时,矿物中的水分子(-OH)会被“激活”,开始活跃地与其他含水介质交换氢离子(H⁺),从而在矿物分解前有效地搬运和储存水分。这项发现对理解地球深部水循环、火山形成乃至地球演化都至关重要。

论文简介:

水的存在与循环一直是地球科学领域的重要研究热点。特别是地球深部的水循环,对于理解地球的深部动力学过程、物质组成及物理化学性质至关重要。在板块俯冲过程中,含水矿物将地表水携带至地幔深处,又在高温高压下释放水分,驱动岩浆活动和地幔对流。绿帘石族矿物(Epidote Group Minerals, EGMs)作为大洋地壳俯冲板块中常见的含水硅酸盐矿物,不仅是地球深部水循环的重要载体,还在板块俯冲带的变质作用和热液交代过程中扮演着关键角色。绿帘石族矿物广泛存在于大洋地壳的冷俯冲板片中,是变质作用和热液交代过程中形成的常见岩石矿物。这些矿物能够稳定存在于高温高压环境下,并通过俯冲板片将结构水输送到地球深部。然而,关于绿帘石族矿物中羟基的热稳定性及其在高温下的脱水行为与相变机制,目前为止尚缺乏深入细致的研究。

针对这一科学问题,中国地质大学(北京)李林副教授团队创新性利用高温氘代示踪技术与红外拉曼光谱的结合,首次揭示铁含量(Fe³⁺/Al³⁺置换)对绿帘石与黝帘石结构稳定性及脱水过程的影响。通过高温氘代示踪技术,深入探讨了绿帘石和黝帘石中羟基(-OH)的热稳定性及氢的活化条件。取得以下主要认识:

1. 高温下绿帘石和黝帘石的-OH发生活化。

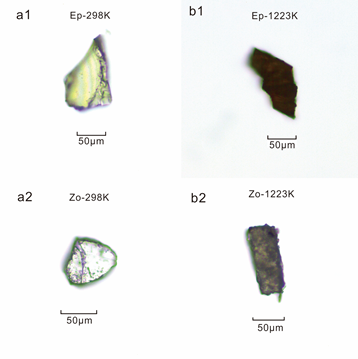

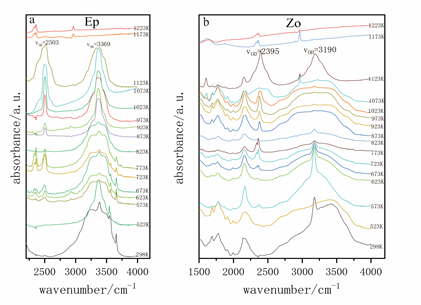

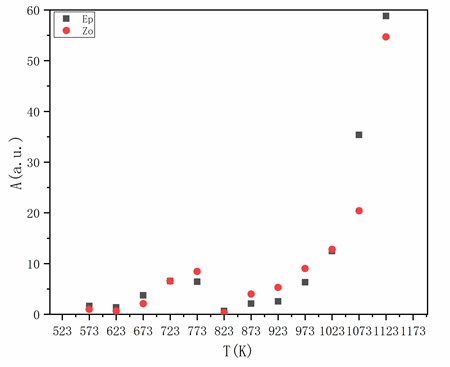

研究结果表明,绿帘石和黝帘石中的羟基在温度升至约573K时被激活,颜色加深(图1)。此时羟基开始与重水蒸汽发生氘代反应,H+被D+替换形成氘代羟基(-OD)(图2)。在573-773K和823-1123K的温度范围内,随着温度的升高,矿物中氘含量不断增加,氘代程度加深(图3)。这一发现揭示了绿帘石族矿物在高温下能够与含水挥发分或围岩发生氢交换,从而储存水分。

图1:常温下的绿帘石和黝帘石(a1,a2),1223K氘代后的绿帘石和黝帘石样品(b1,b2)

图2:红外光谱显示绿帘石(a)和黝帘石(b)的-OH在573K被激活

图3:红外光谱中绿帘石和黝帘石的-OD特征峰的积分面积(A)随温度的变化情况

2. Fe3+的含量影响帘石的稳定性。

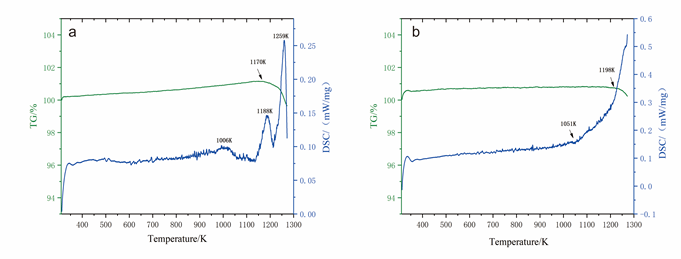

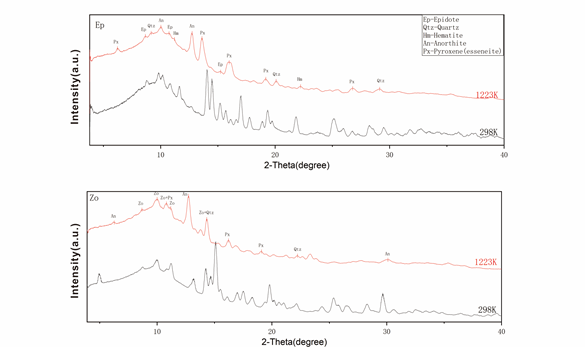

热重实验显示绿帘石和黝帘石的分解温度分别为1170K和1198K(图4)。分解过程中羟基以脱水的形式从矿物结构中逸出,导致矿物发生失重。黝帘石因铁含量较低,表现出更强的热稳定性。相对于黝帘石,高铁含量的绿帘石结构稳定性较差,分解温度较低,且分解产物含有更多的赤铁矿(图5)。

图4:热重实验显示绿帘石(a)和黝帘石(b)分别在1170K和1198K开始发生脱水失重

图5:绿帘石和黝帘石在1223K温度下分解并生成新的物相

3. 俯冲过程中-OH活化与分解的先后次序。

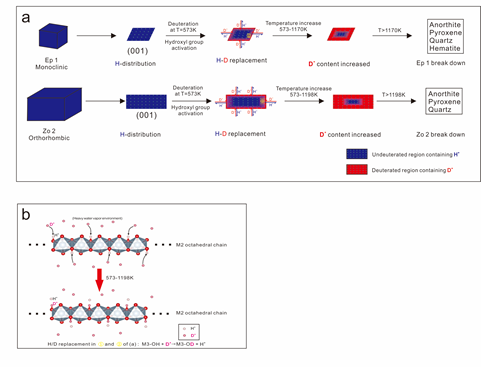

对比绿帘石和黝帘石在高温下-OH的活化温度和分解温度,发现二者的活化温度远低于分解温度。这表明,在实际俯冲板块上,绿帘石和黝帘石-OH首先被激活,并发生H+的扩散,随后在俯冲至更深的地层中发生分解。

4. 微观尺度上绿帘石和黝帘石各结构单元的变化对比。

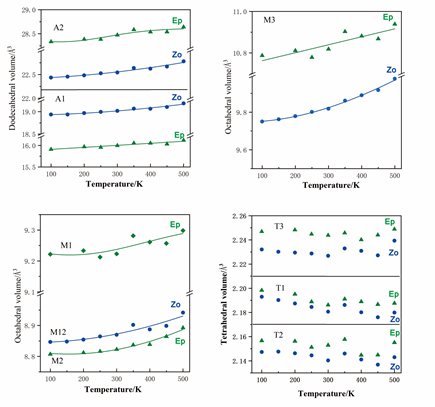

变温单晶X射线衍射测试揭示了绿帘石和黝帘石在升温过程中的结构变化。随着温度升高,帘石的晶格参数和原子间距发生变化,特别是M3八面体的膨胀和畸变显著(图6)。这些结构变化进一步影响了羟基的稳定性和矿物的热稳定性。

图6:高绿帘石和黝帘石的M八面体体积随温度的升高而增大,且M3八面体的膨胀最显著

5. 绿帘石和黝帘石氘化反应活化过程。

在绿帘石和黝帘石的晶体结构中,H⁺通常与M2八面体的O原子形成-OH。当温度升至573K时,二者表层的-OH首先被激活,并与外部D⁺发生H/D替换反应(氘代)。随着温度升高,D⁺从样品表层向内部扩散,而H⁺从内部迁移到表层。这一过程导致帘石结构中H⁺含量减少,D⁺含量增加(图7)。随着温度的进一步提高,绿帘石在T>1170K发生分解,黝帘石在T>1198K发生分解。由于绿帘石的Fe3+含量高于黝帘石,其分解产物中含有较多的赤铁矿。

图7:(a)绿帘石和黝帘石高温H+扩散与脱水分解过程;(b)氘代过程中H-D替换示意图

本研究利用高温同位素标记技术,首次清晰揭示了绿帘石族矿物中羟基在高温下的激活与交换机制。该发现阐明了板块俯冲带深部水的关键迁移路径,并证实铁(Fe³⁺)替代铝(Al³⁺)会削弱矿物稳定性、影响水释放深度,为理解地球深部水循环提供了新视角。

相关研究成果以“High-temperature deuterium tracks the thermal stability of hydroxyl in epidote and zoisite”为题发表在《Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy》。论文第一作者为中国地质大学(北京)地球科学与资源学院何超博士研究生,中国地质大学(北京)科学研究院李林副教授担任通讯作者。本研究获得了国家自然基金(91962101, 41603063)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.126030

实验分析平台

实验分析平台