闫顺风、李林:压力对刚玉中氢扩散行为的影响

发布时间:2025-09-30 作者: 阅读:162次

科普导读:

刚玉能把俯冲水带至深部地幔,但这些水一旦进入地幔深处,还能否逃逸?量子力学模拟跟踪氢原子与氢分子在刚玉晶格内的跳跃:在长达五亿年的地质时间里,氢原子最多也只能“挪动”约五公里。这意味着地球深处的水可能并非均匀的海洋,而是形成了无数被困在原地的“孤岛”,这一发现为我们理解全球水循环和地幔活动提供了全新的视角。

论文简介:

氢作为最小的原子,能以多种形式渗入矿物,并显著影响其结构、电学和光学等性质,因此氢的扩散行为备受关注。在地球深部,氢(作为水的组分)对地幔矿物的物理化学性质,如流变性、地震波速、相变和电导率等,具有关键影响。刚玉(α-Al2O3)是常见含水矿物在高压下分解的产物;它通过俯冲的洋中脊玄武岩(MORB)进入地球深处。在源自下地幔的钻石中发现刚玉包裹体,也证实了它在地球深部的存在。尽管刚玉在地质学上非常重要,但关于氢在其内部,特别是在地幔的高压高温条件下的扩散性质,仍存在许多未知。

中国地质大学(北京)李林副教授研究团队,运用第一性原理理论结合CI-NEB方法,系统研究压力对刚玉中氢扩散行为的影响。研究的计算工作基于密度泛函理论(DFT),通过维也纳从头算模拟软件包(VASP)执行。研究采用了PBE-GGA交换关联泛函和PAW赝势方法。模拟体系为一个2×2×1的刚玉超晶胞,包含72个氧原子和48个铝原子。为精确获得迁移能垒,研究使用了CI-NEB方法来定位初始态和末态之间能量路径上的鞍点。为了计算氢在不同温度和压力下的扩散系数,研究通过第一性原理分子动力学(AIMD)模拟来确定氢的尝试频率。取得以下主要认识:

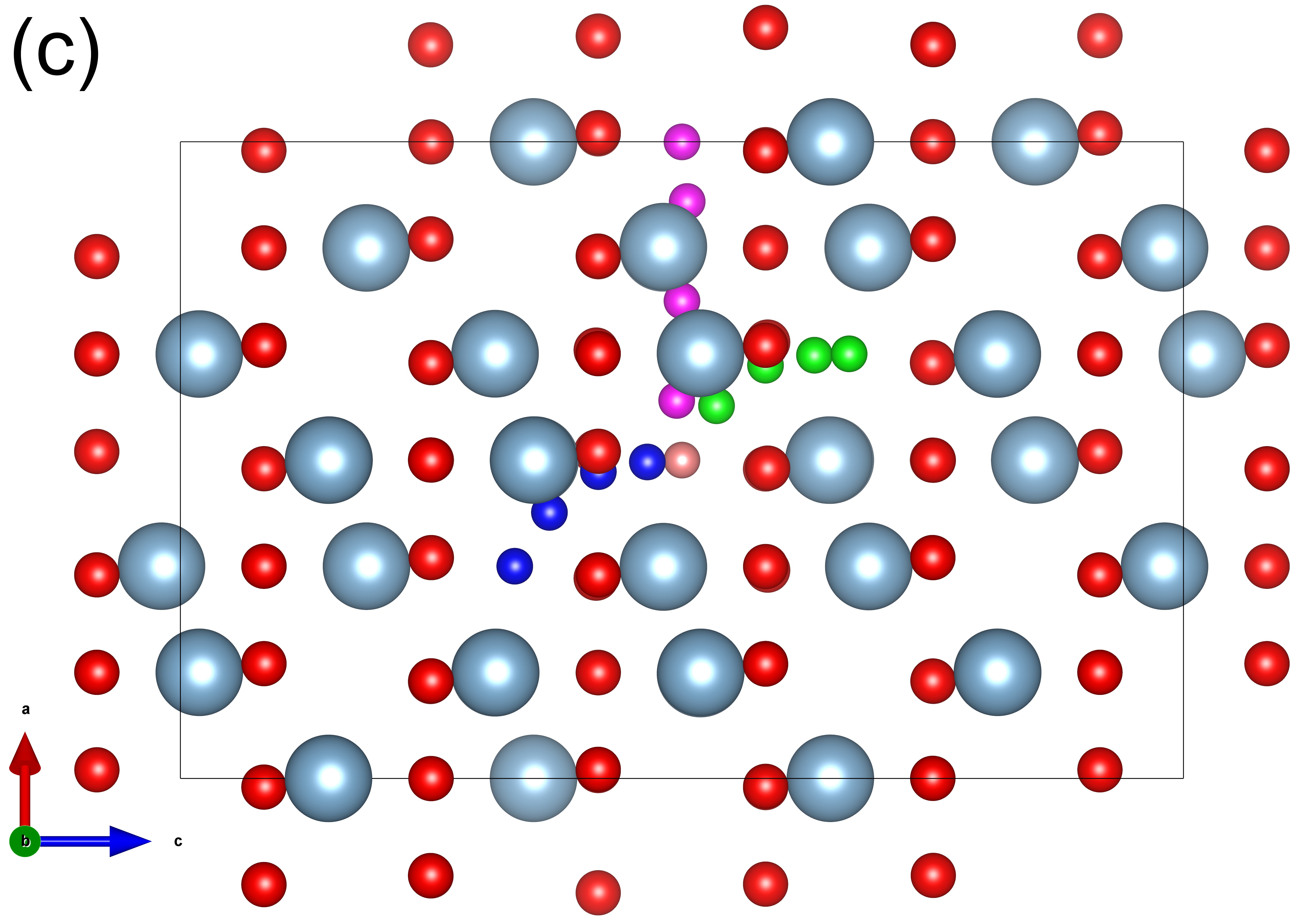

刚玉中最稳定的嵌入位置是位于六个氧原子组成的氧八面体的中心(图1)。

|

图1 2×2×1刚玉超胞内单个氢的模拟模型

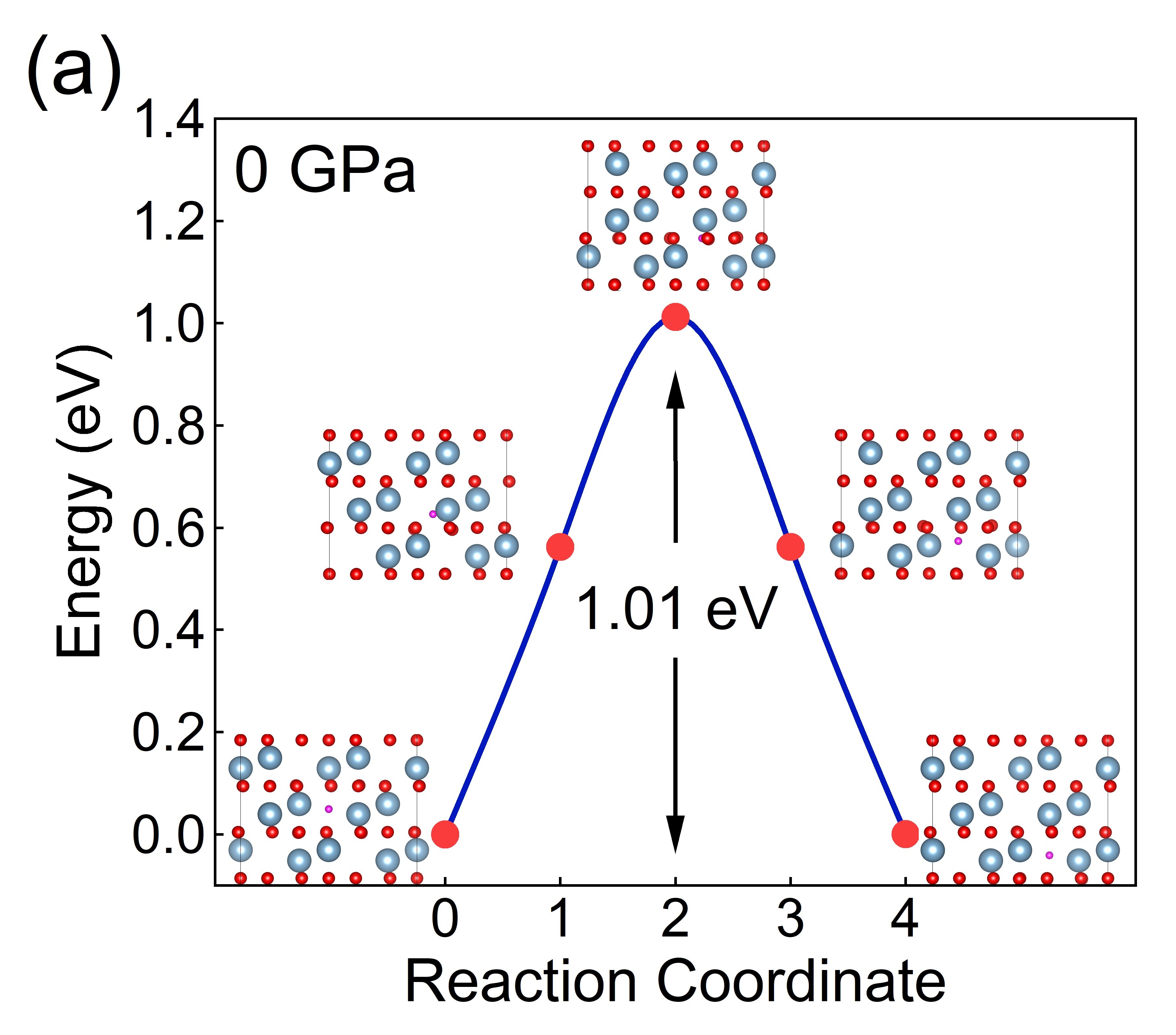

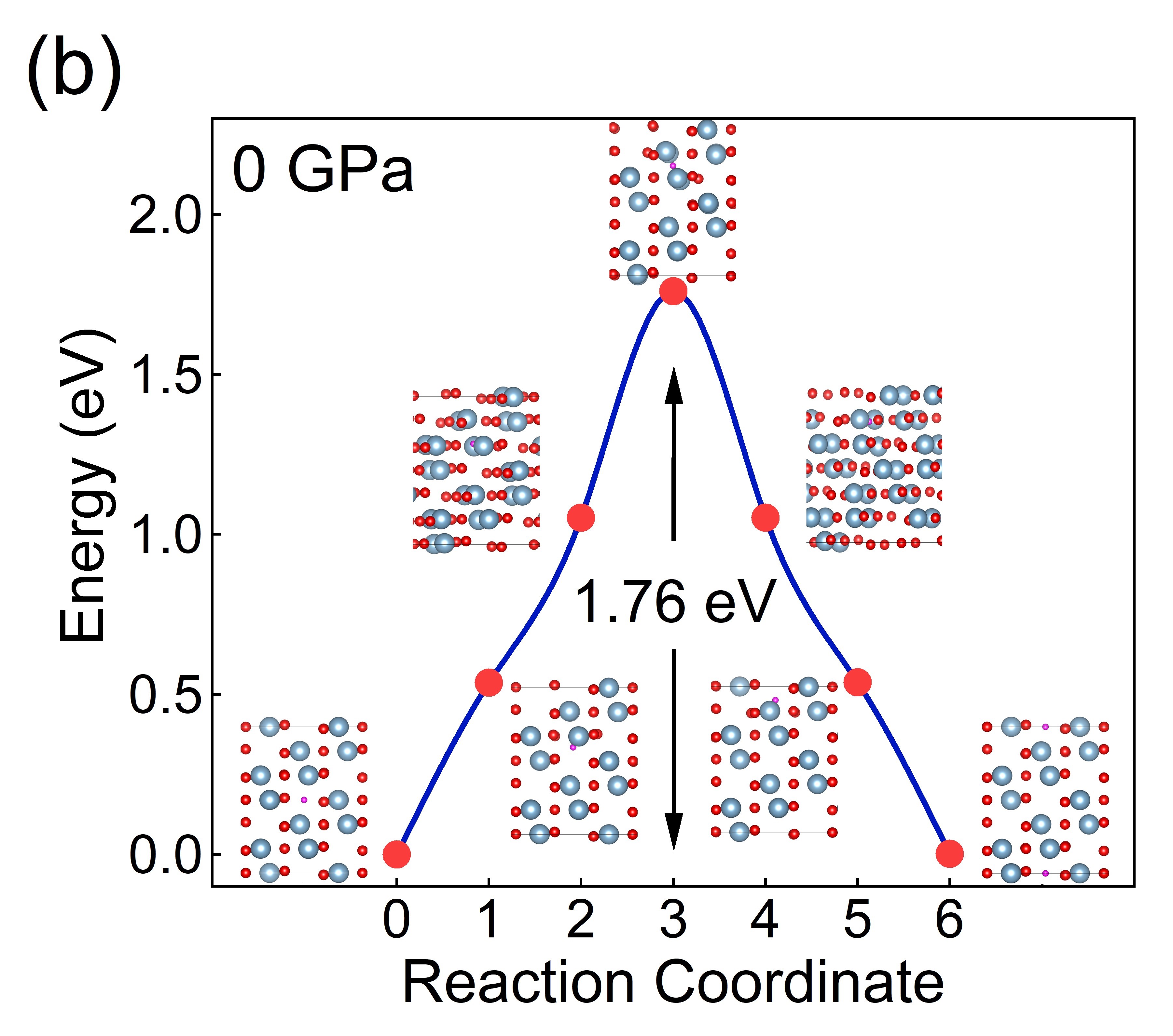

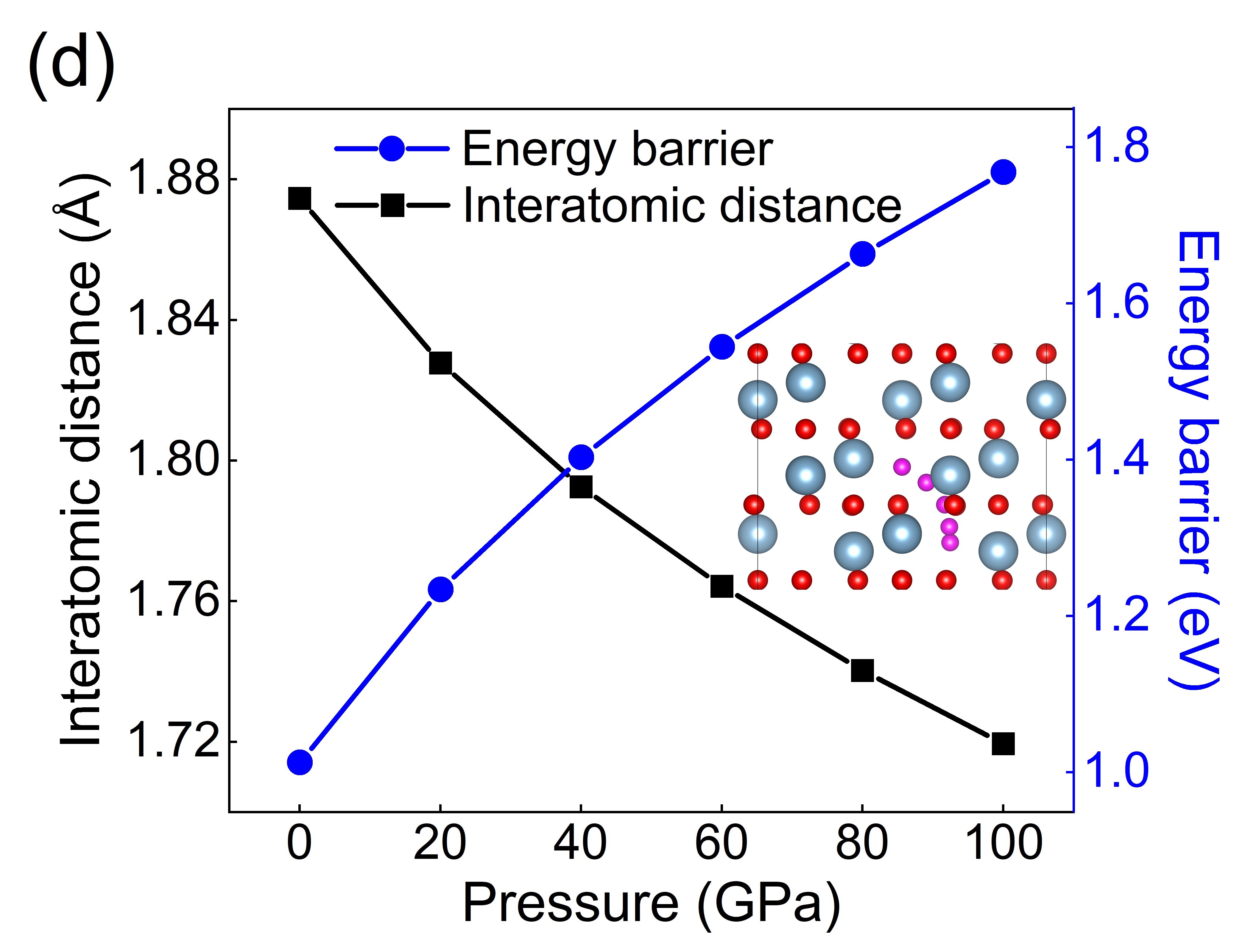

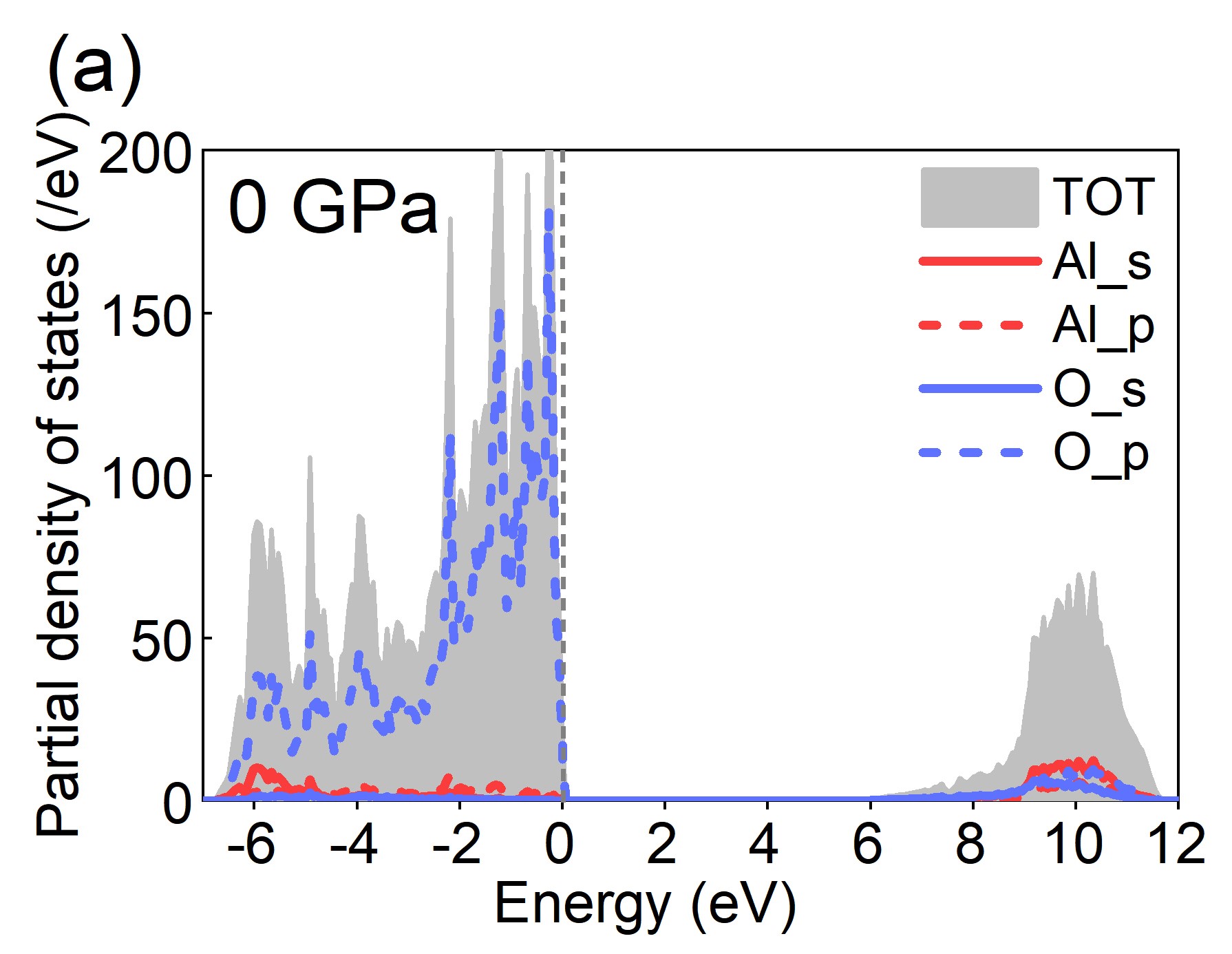

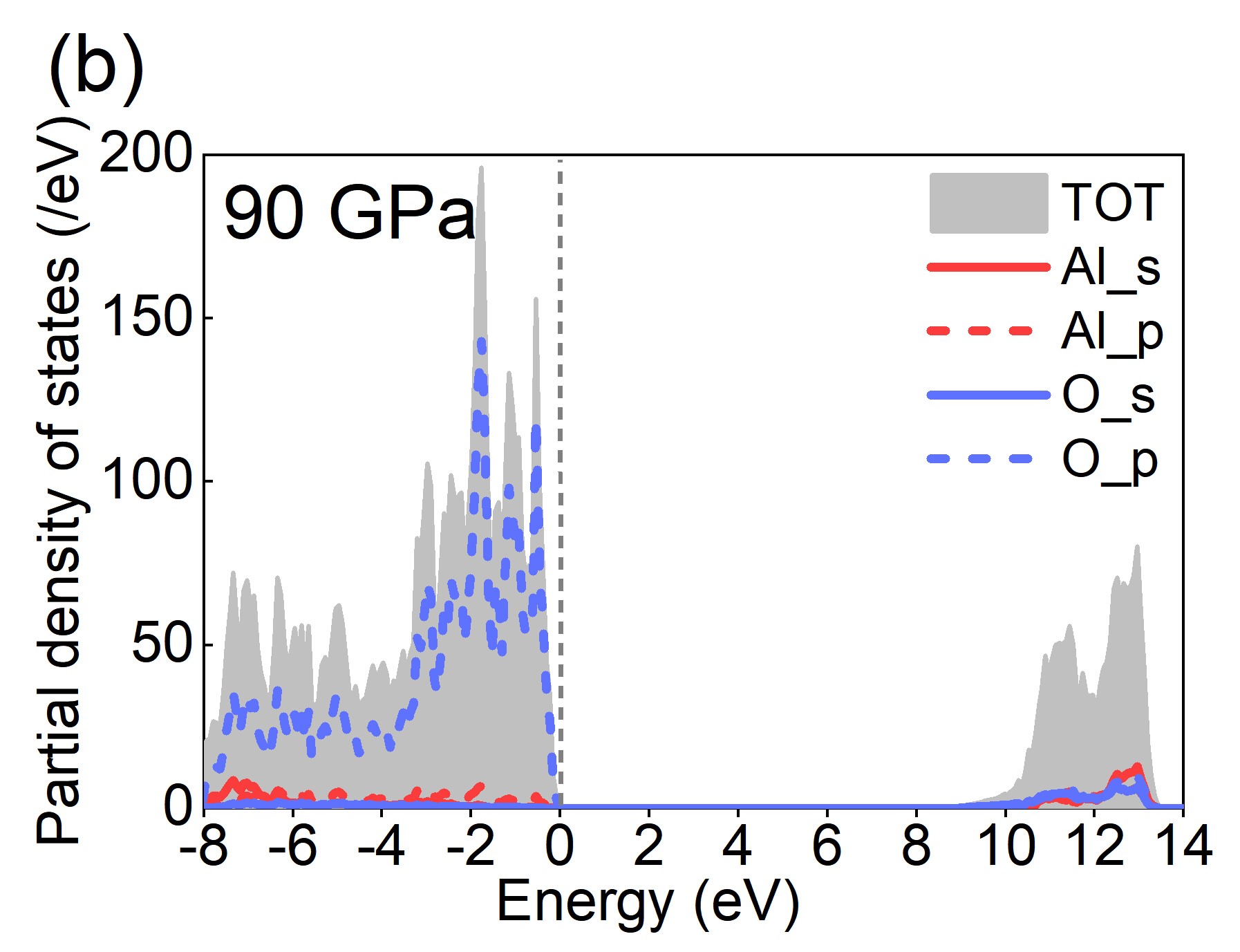

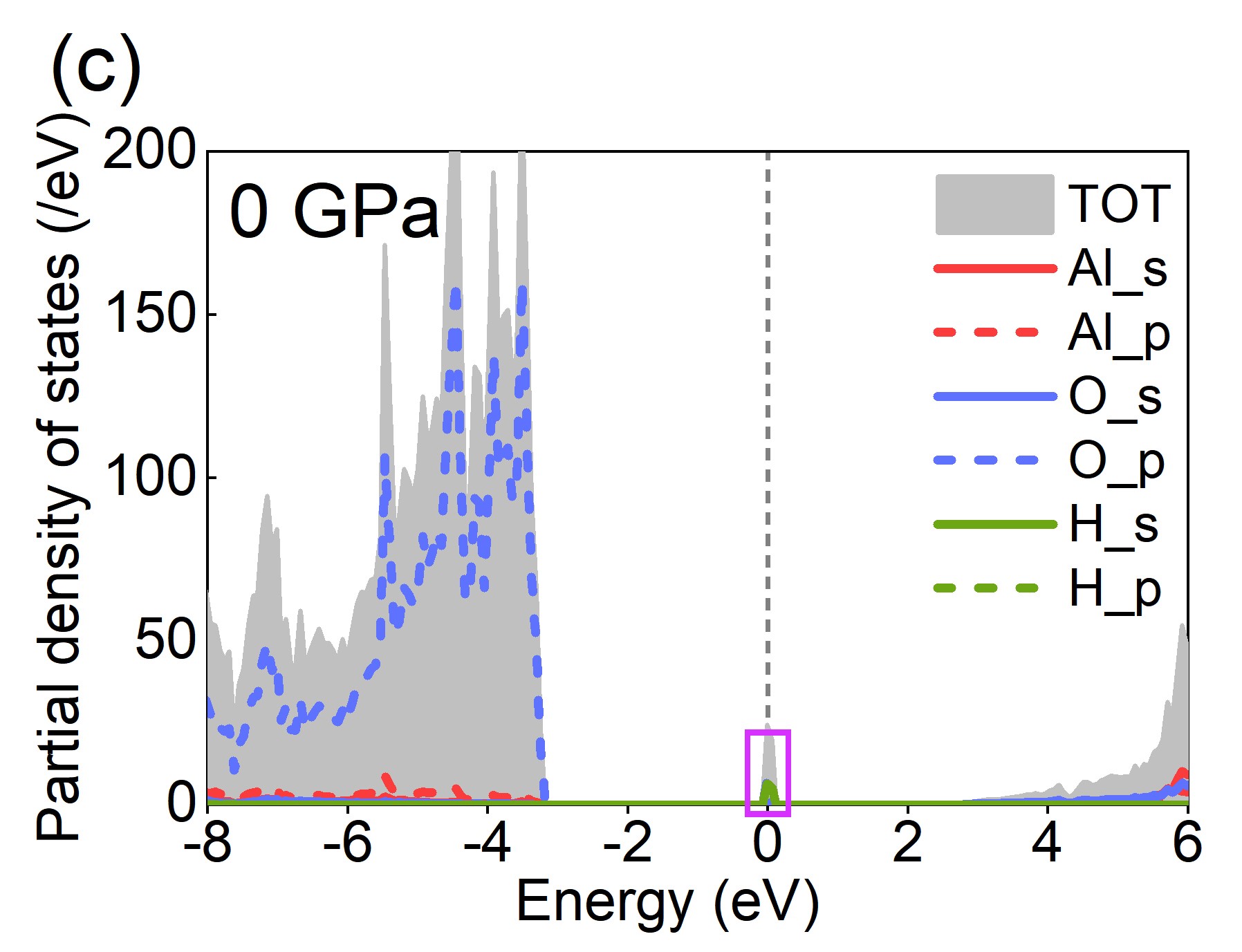

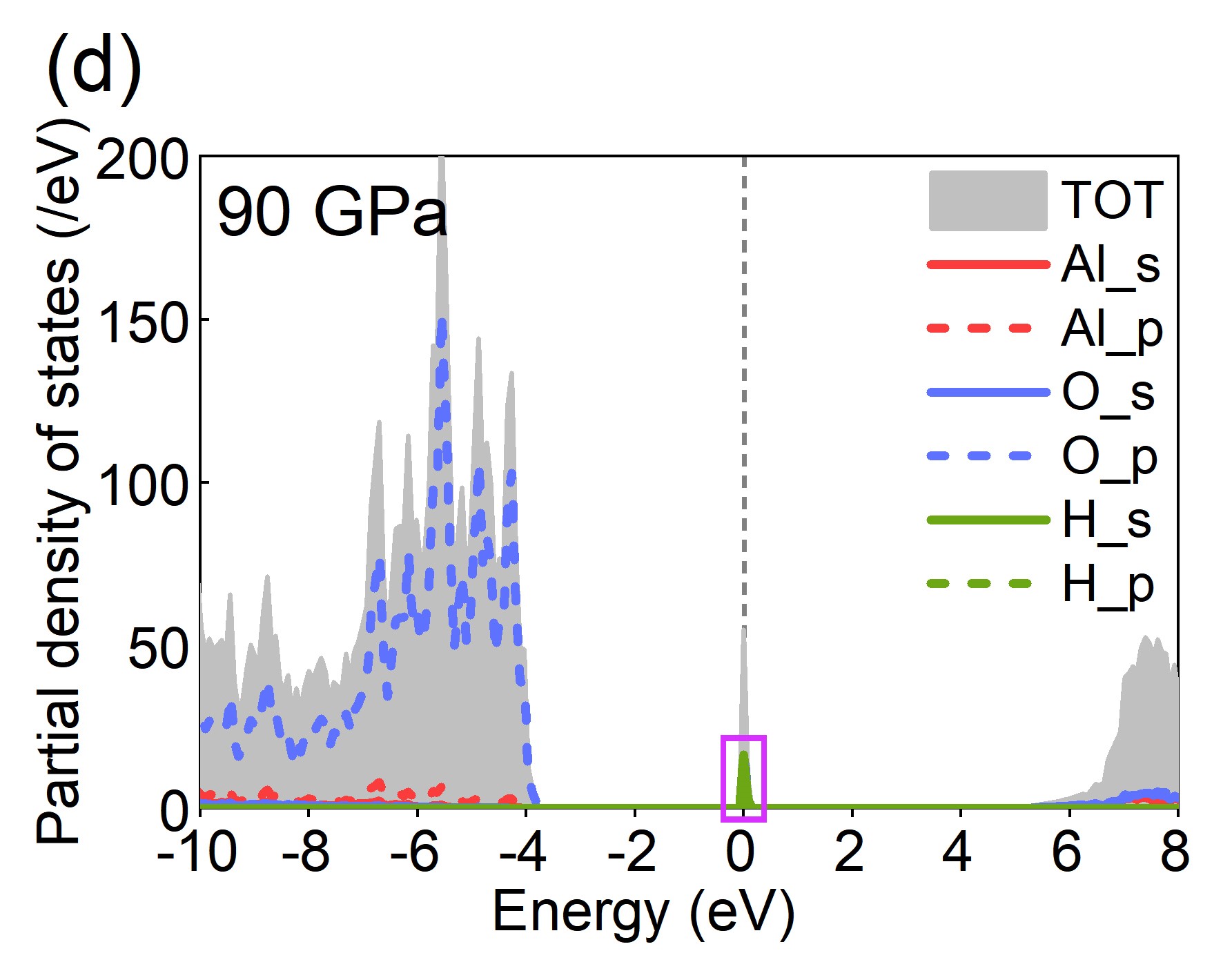

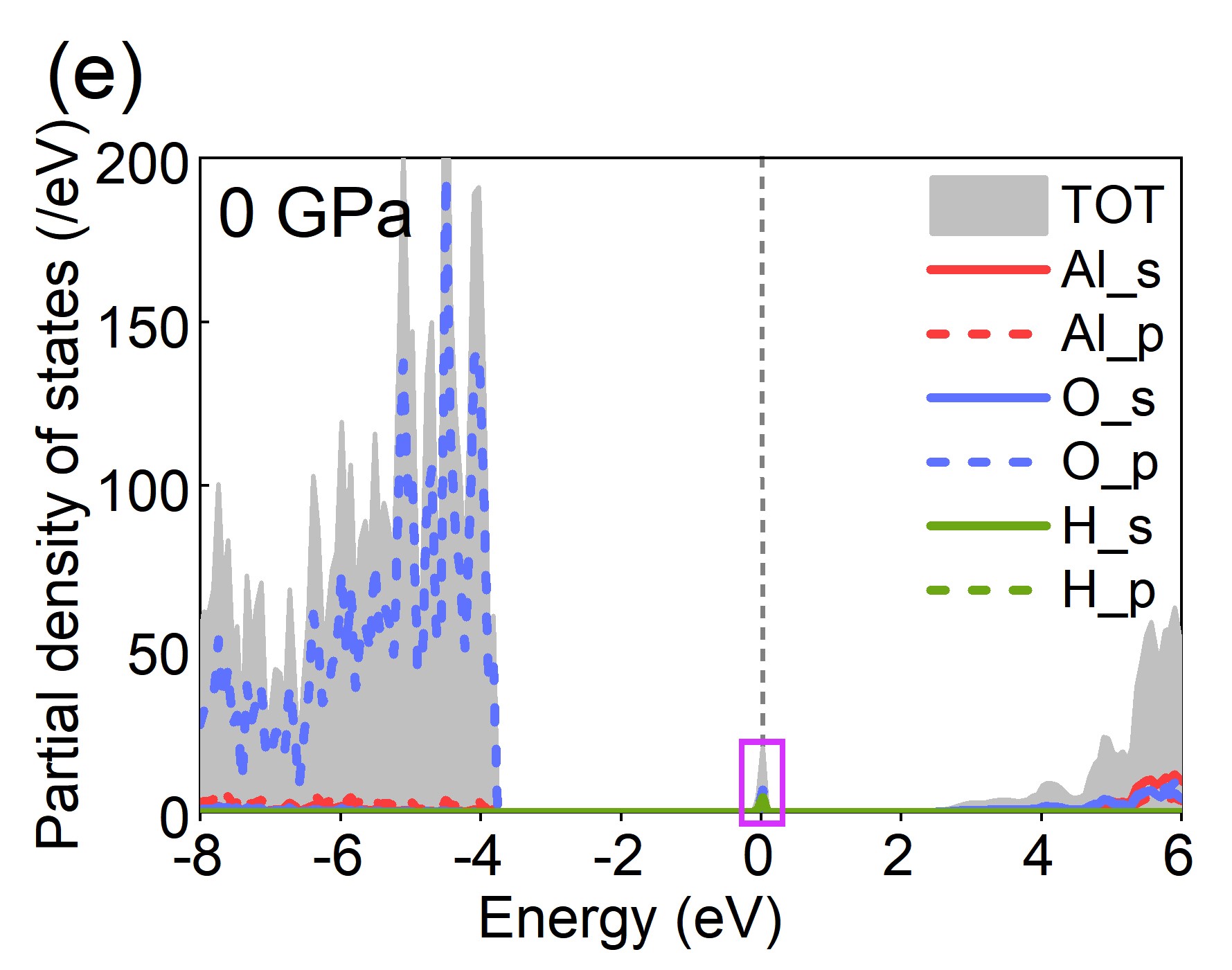

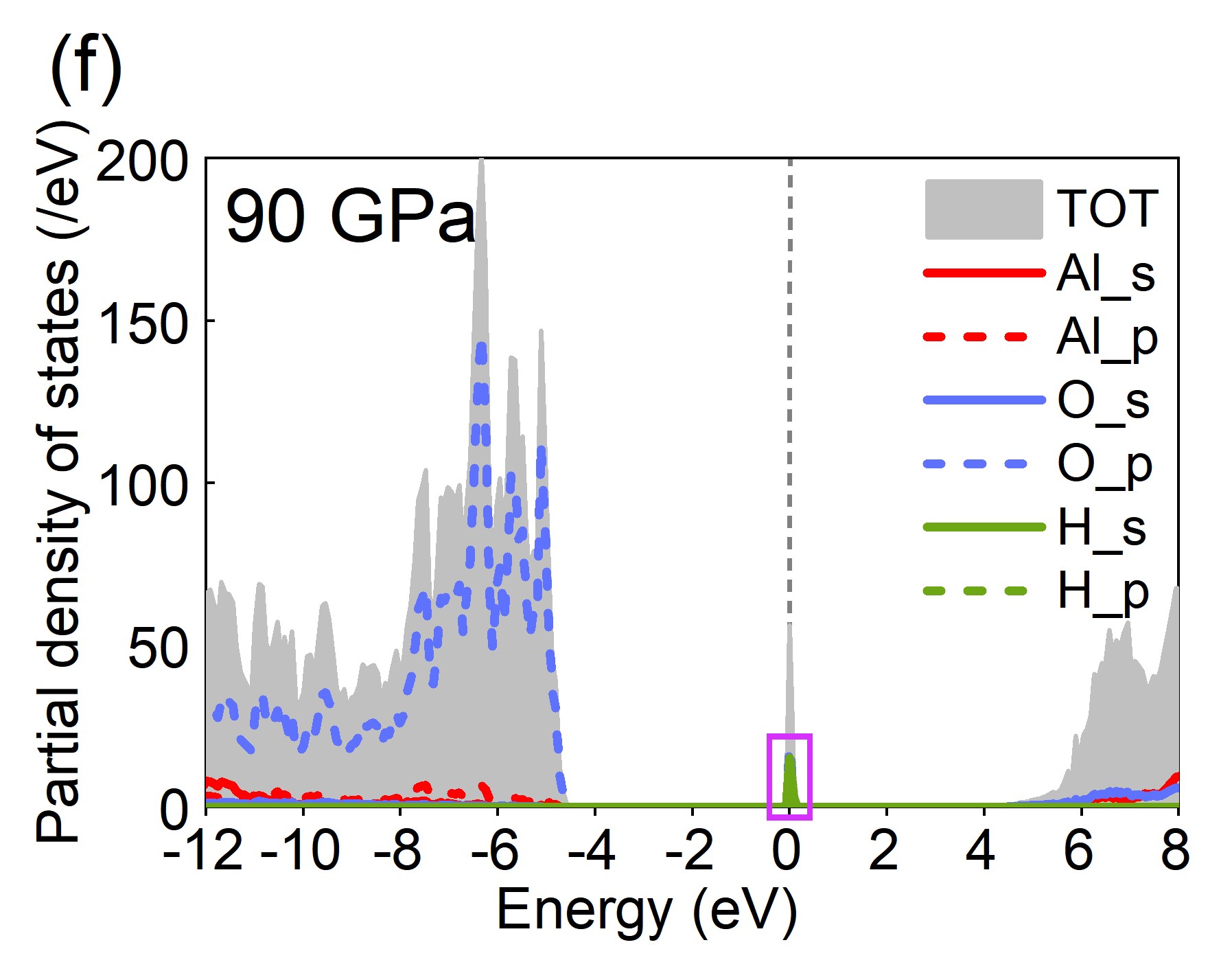

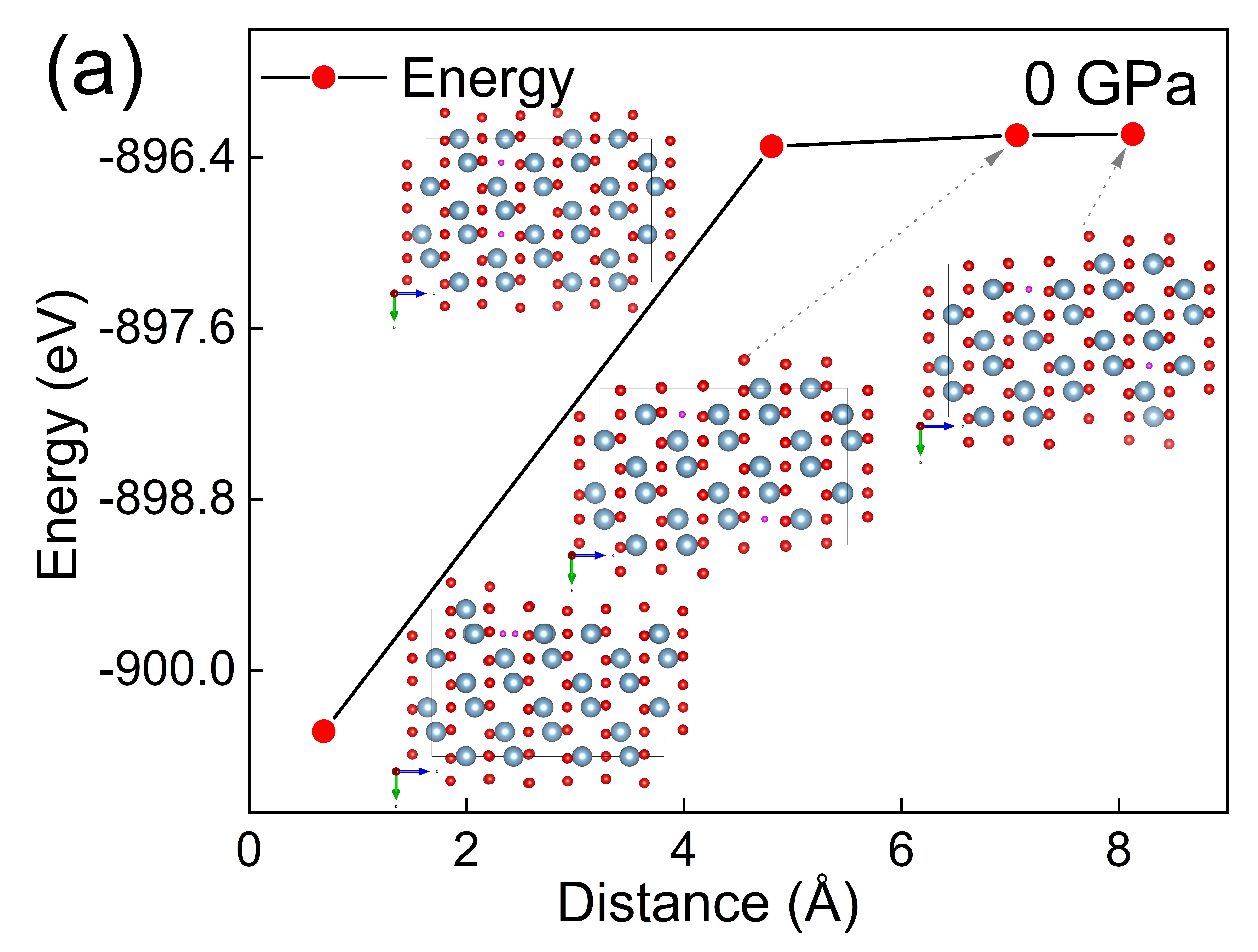

在0 GPa下,H原子沿最低能量路径扩散的能垒为1.01 eV(图2a, b, c)。随着压力从0 GPa升高到100 GPa,该能垒几乎呈线性增长至1.77 eV(图2d)。电子性质分析表明,含氢的刚玉表现出一定的金属性(图3a, b, c, d, e, f)。

|  |

|  |

图2 (a)和(b) 0 GPa下刚玉中H原子的能垒和迁移路径;(c) H原子可能的迁移路径;(d) H原子在刚玉中迁移的能垒和Al原子与O原子之间的原子间距离

|  |  |

|  |  |

图3 0 GPa(a)和90 GPa(b)压力下原始刚玉的分态密度(PDOS)。0 GPa(c)和90 GPa(d)压力下能量最小值处氢原子的PDOS。0 GPa(e)和90 GPa(f)压力下鞍点处氢原子的PDOS。垂直虚线表示费米能级。

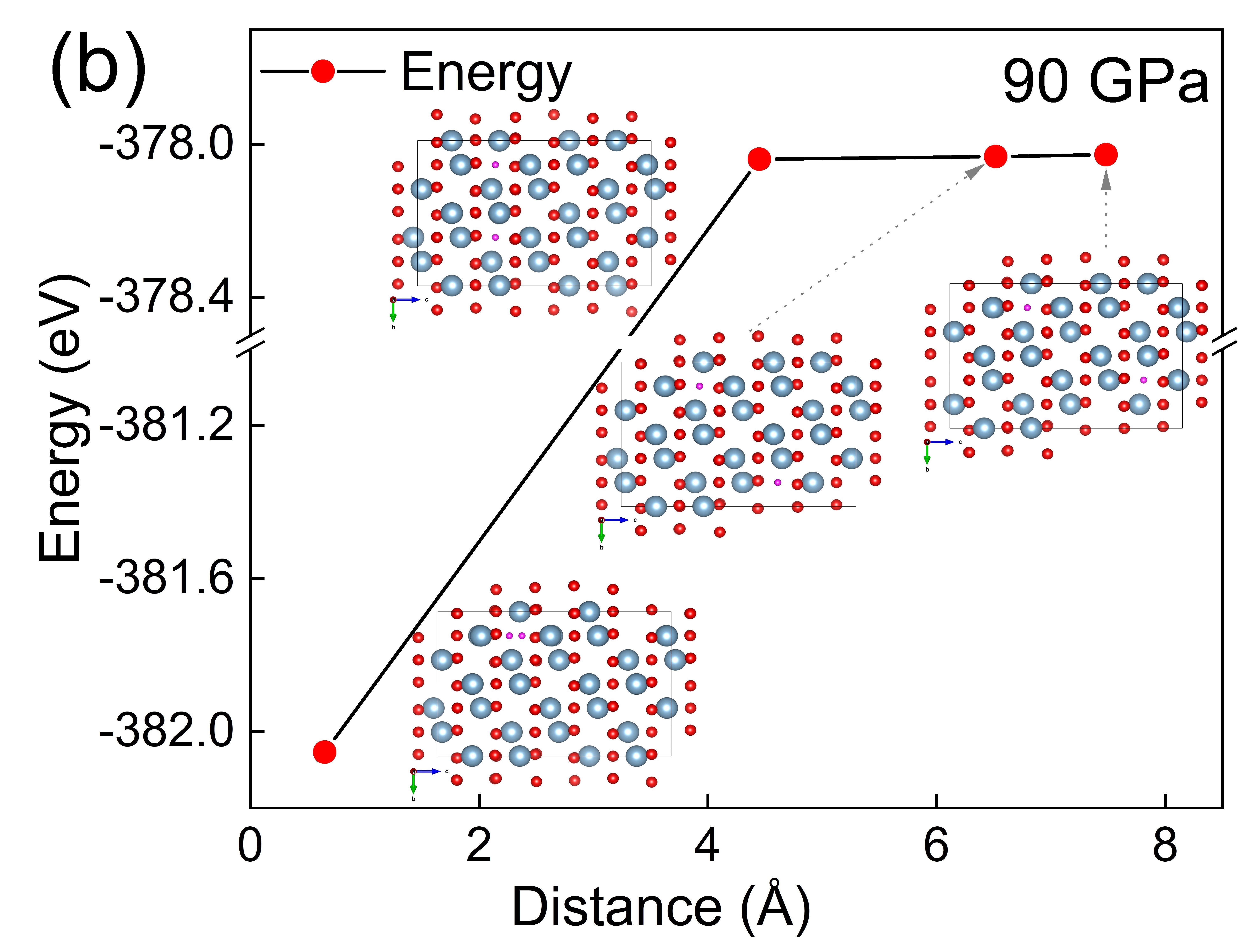

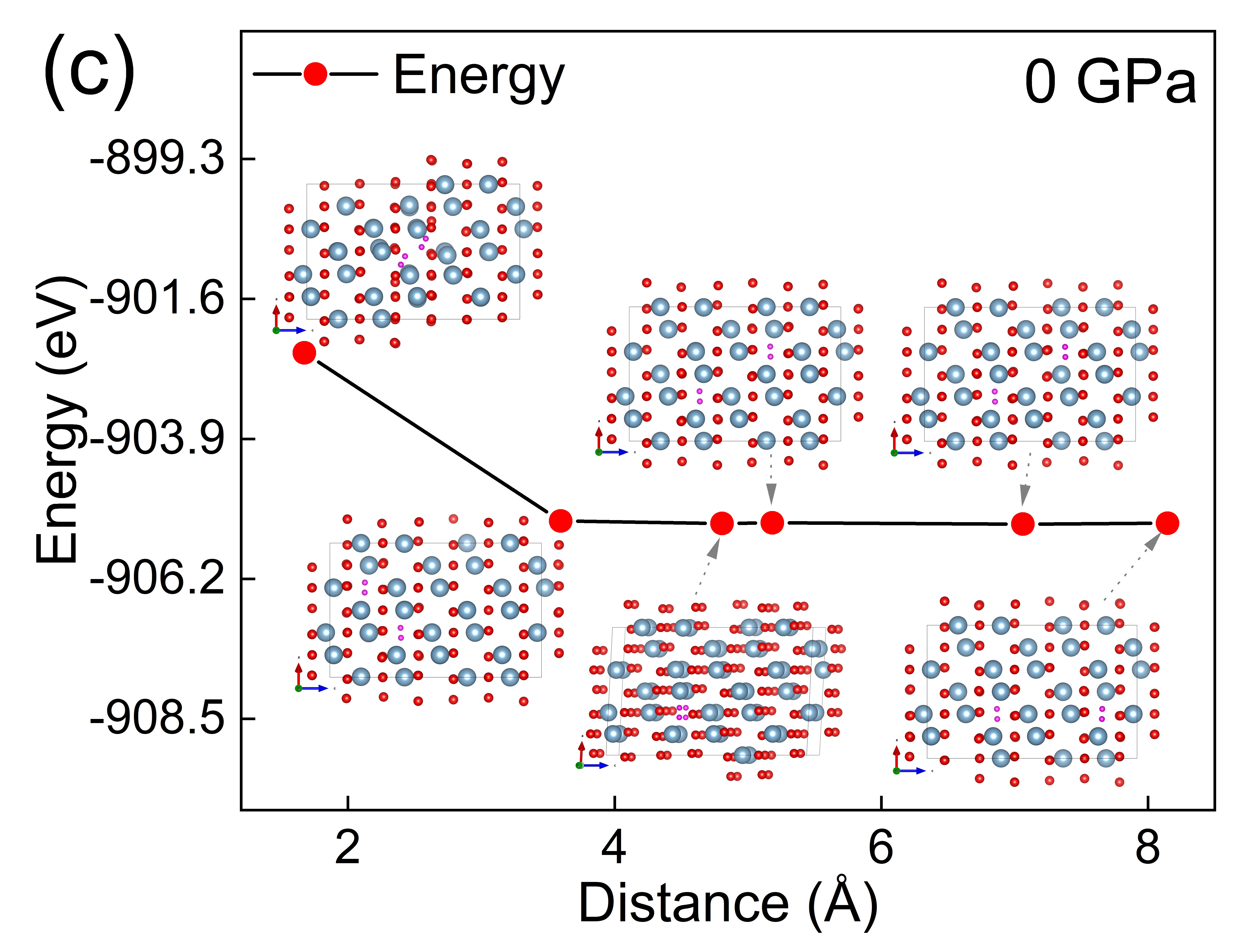

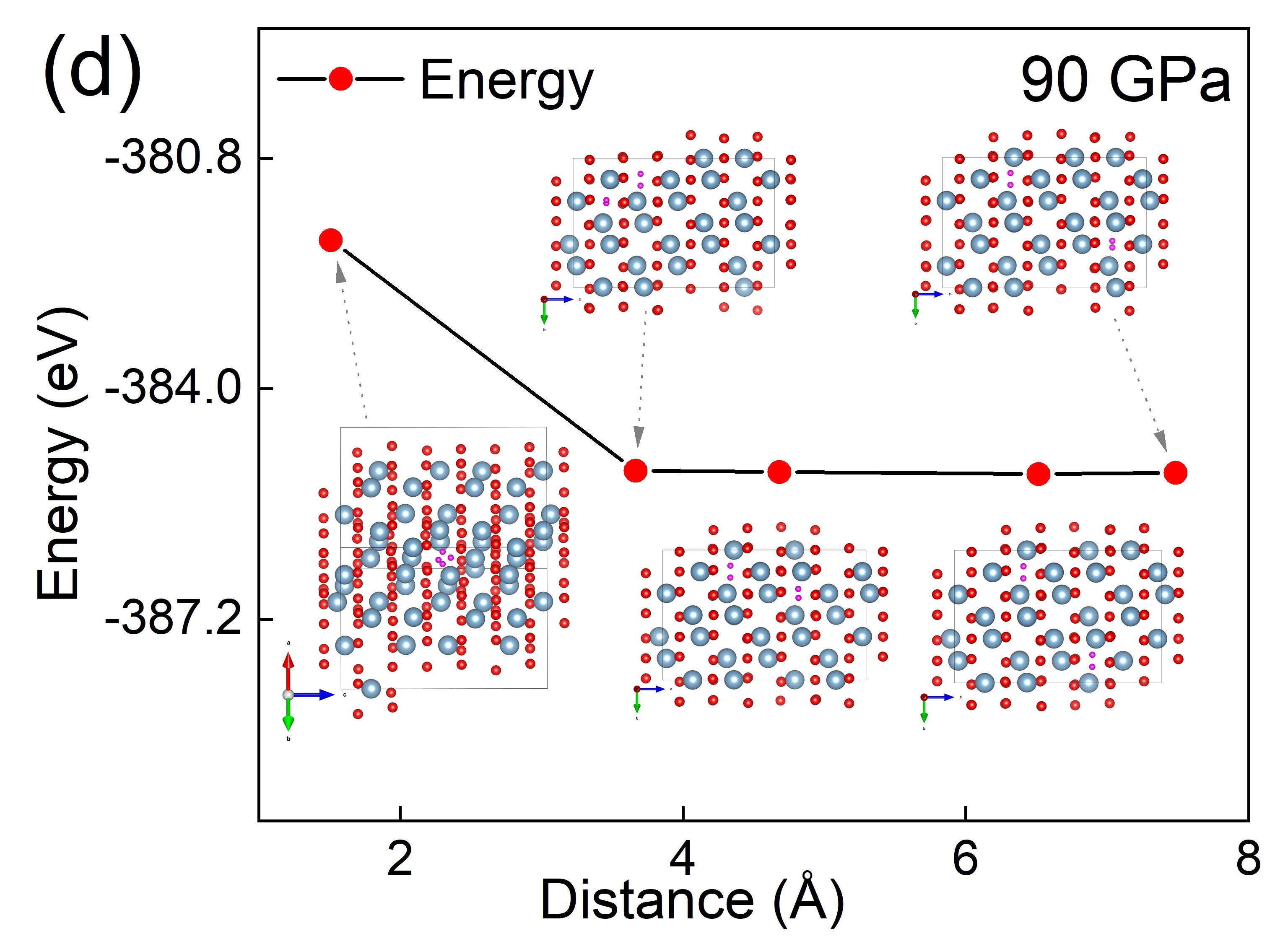

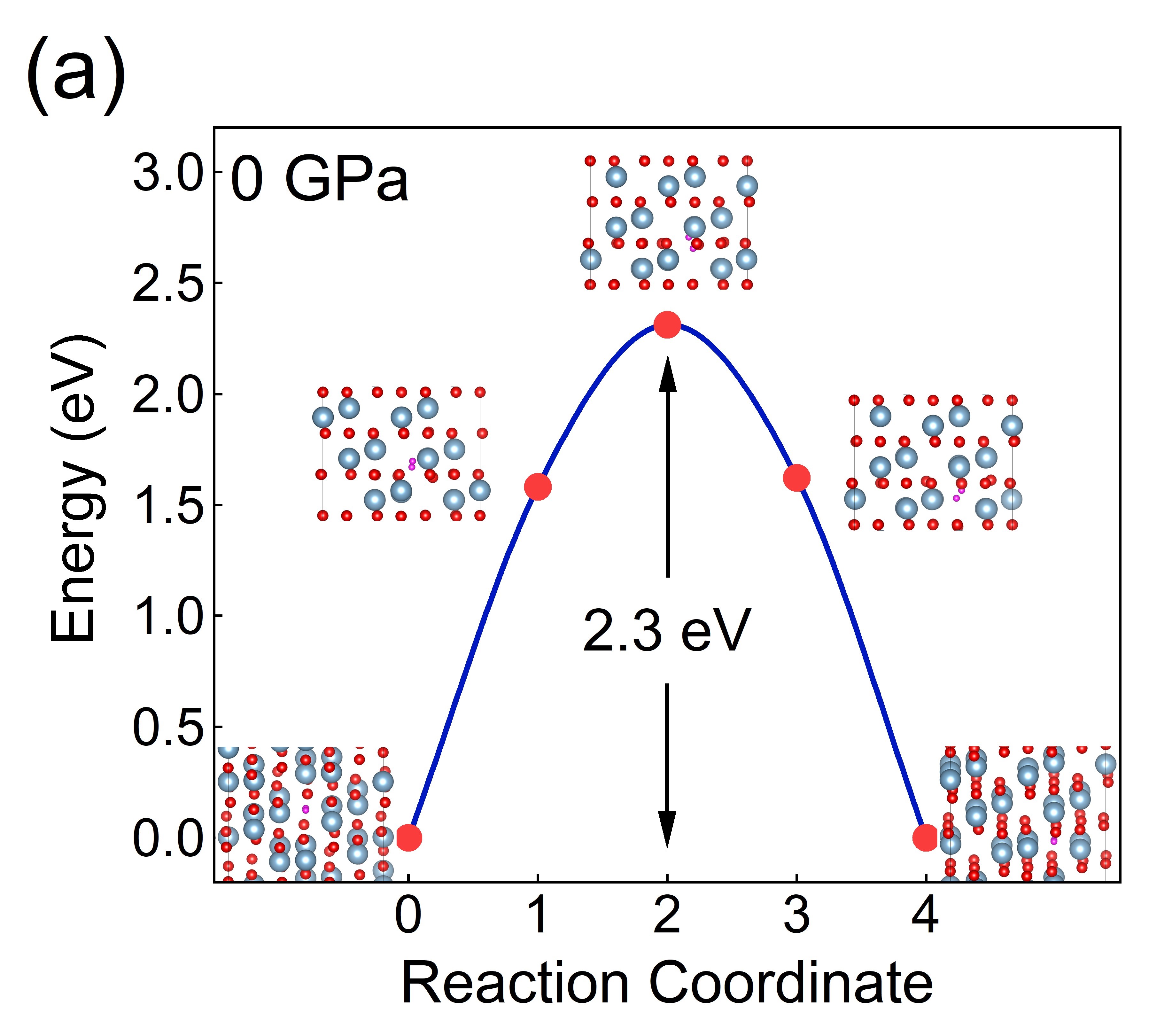

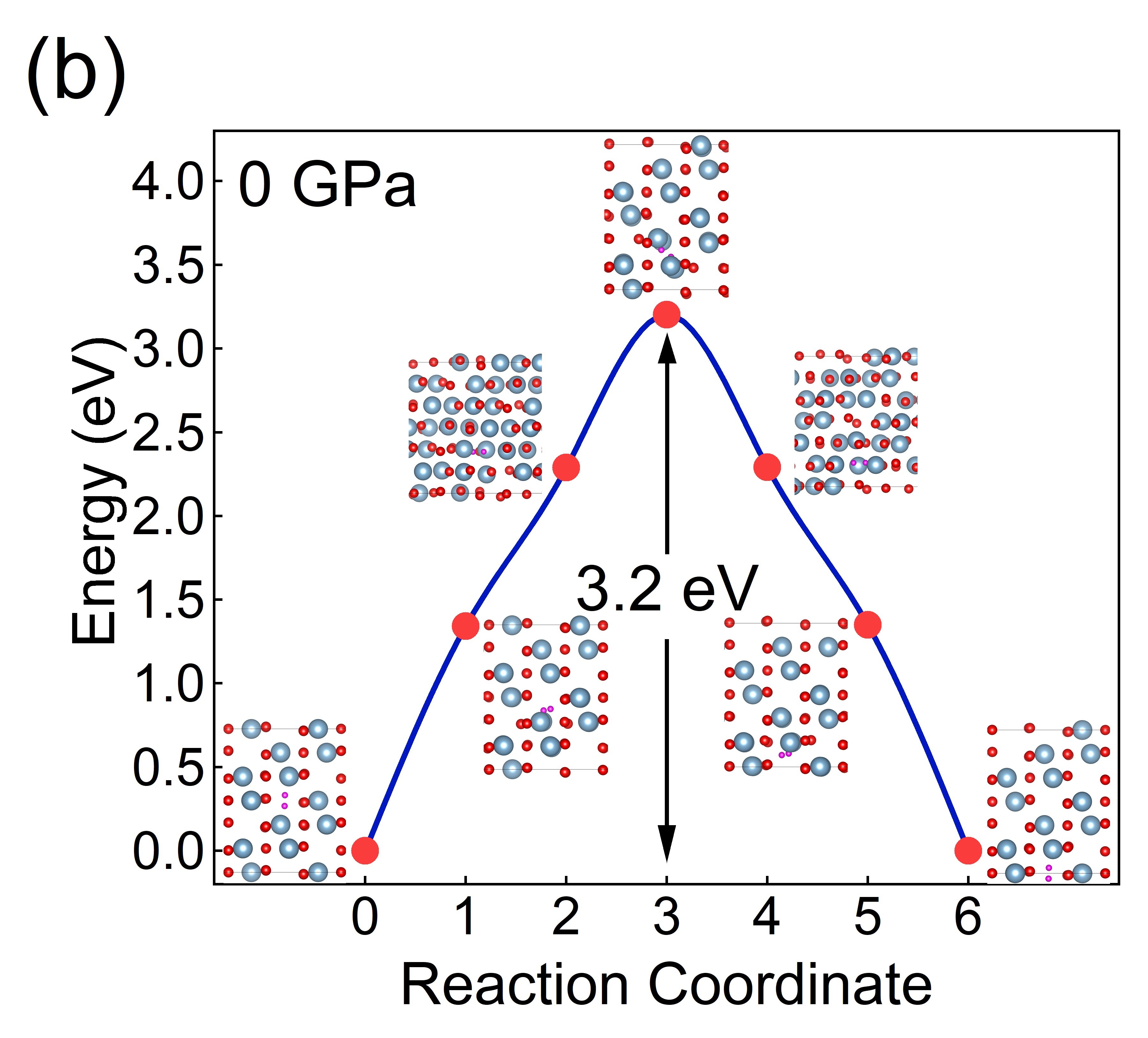

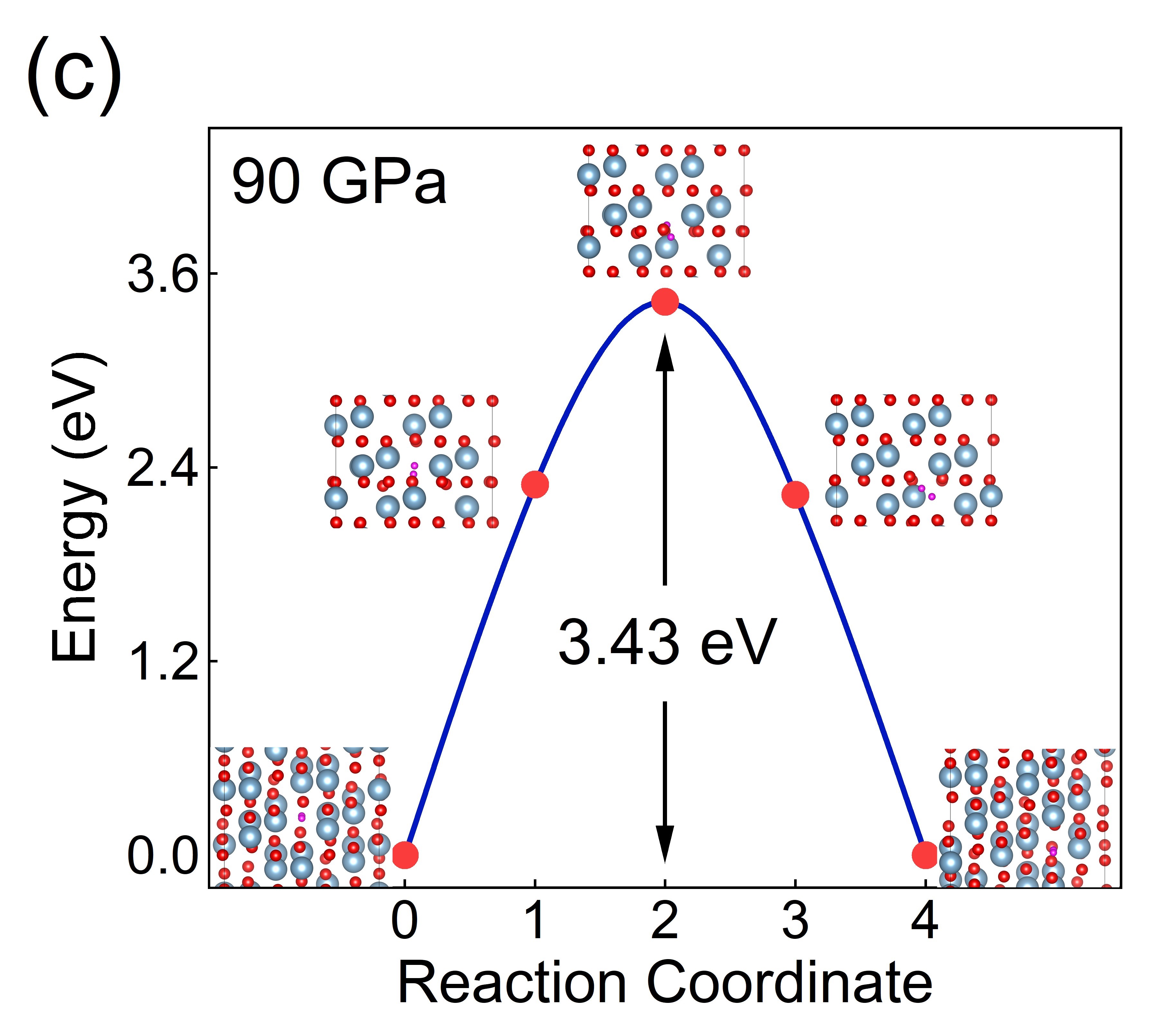

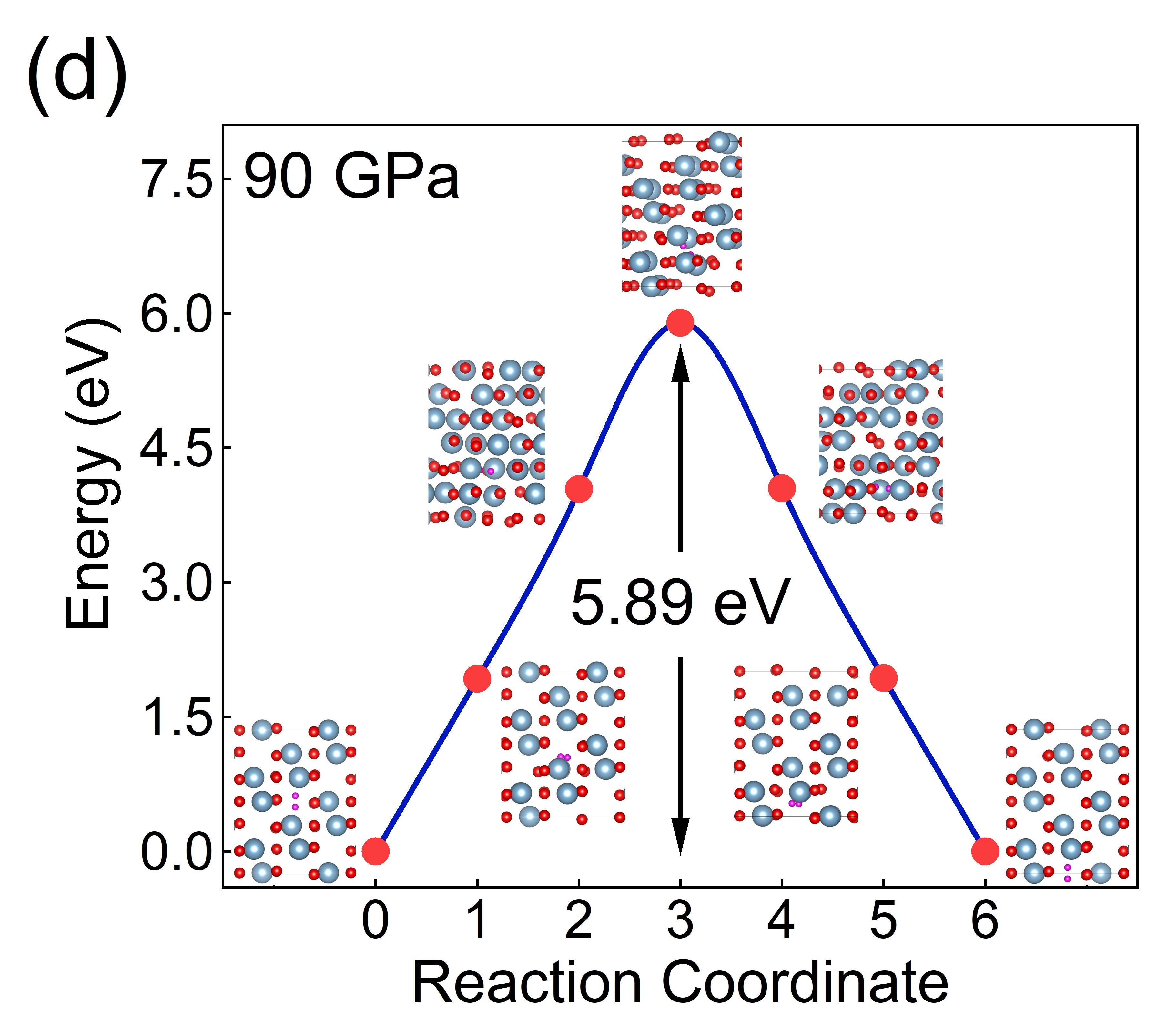

分散在刚玉中的H原子有强烈的趋势聚集形成H2分子(图4a, b, c, d)。H2分子的迁移能垒远高于H原子(图5a, b, c, d)。H2在热力学上更稳定,但氢在刚玉中的迁移主要是以单个原子的形式进行的。

|  |

|  |

图 4 0 GPa(a)和 90 GPa(b)下两个H原子之间的距离以及0GPa(c)和90 GPa(d)下两个H2分子之间的距离与总能量的关系

|  |

|  |

图5 (a)和(b)0 GPa时H2在刚玉中的能垒和迁移路径;(c)和(d)90 GPa时H2在刚玉中的能垒和迁移路径

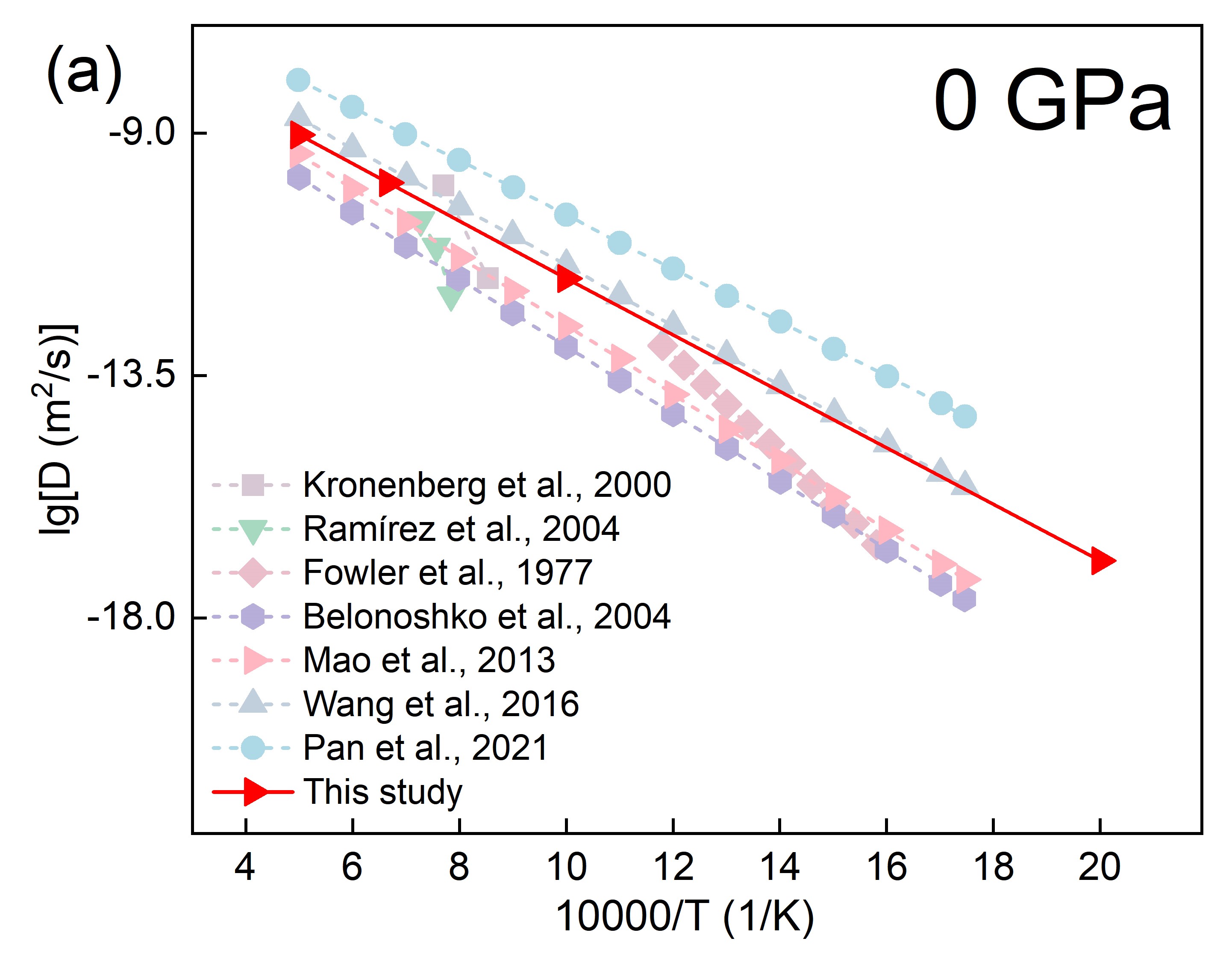

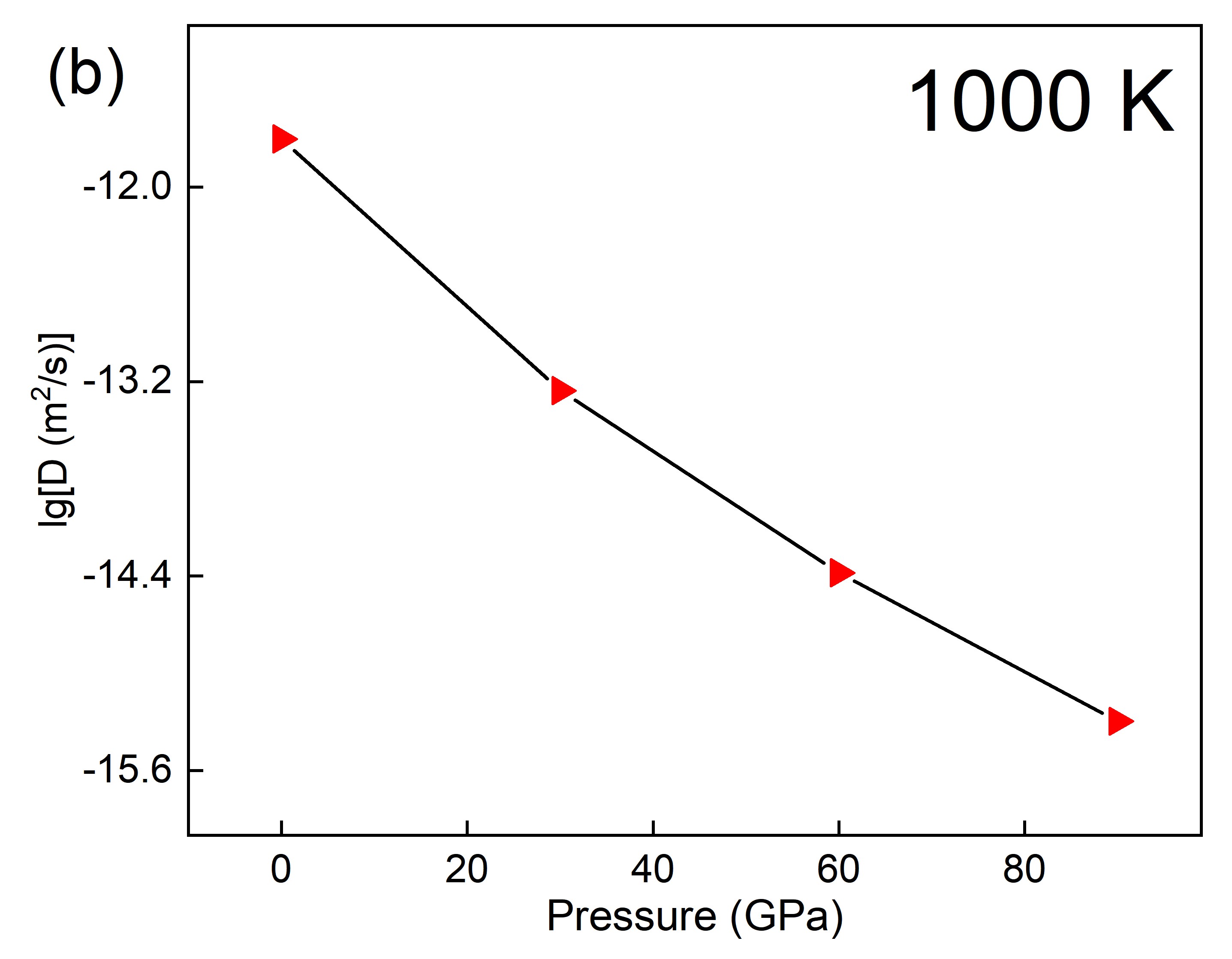

使用Arrhenius公式来计算扩散系数D。得到的扩散系数D随温度升高而增加,随压力升高而减小(图6a, b)。

|  |

图6 (a) 在恒定压力为 0 GPa 时,氢在刚玉中的扩散率随温度的变化。(b) 在恒定温度为 1000 K 时,氢在刚玉中的扩散率随压力的变化

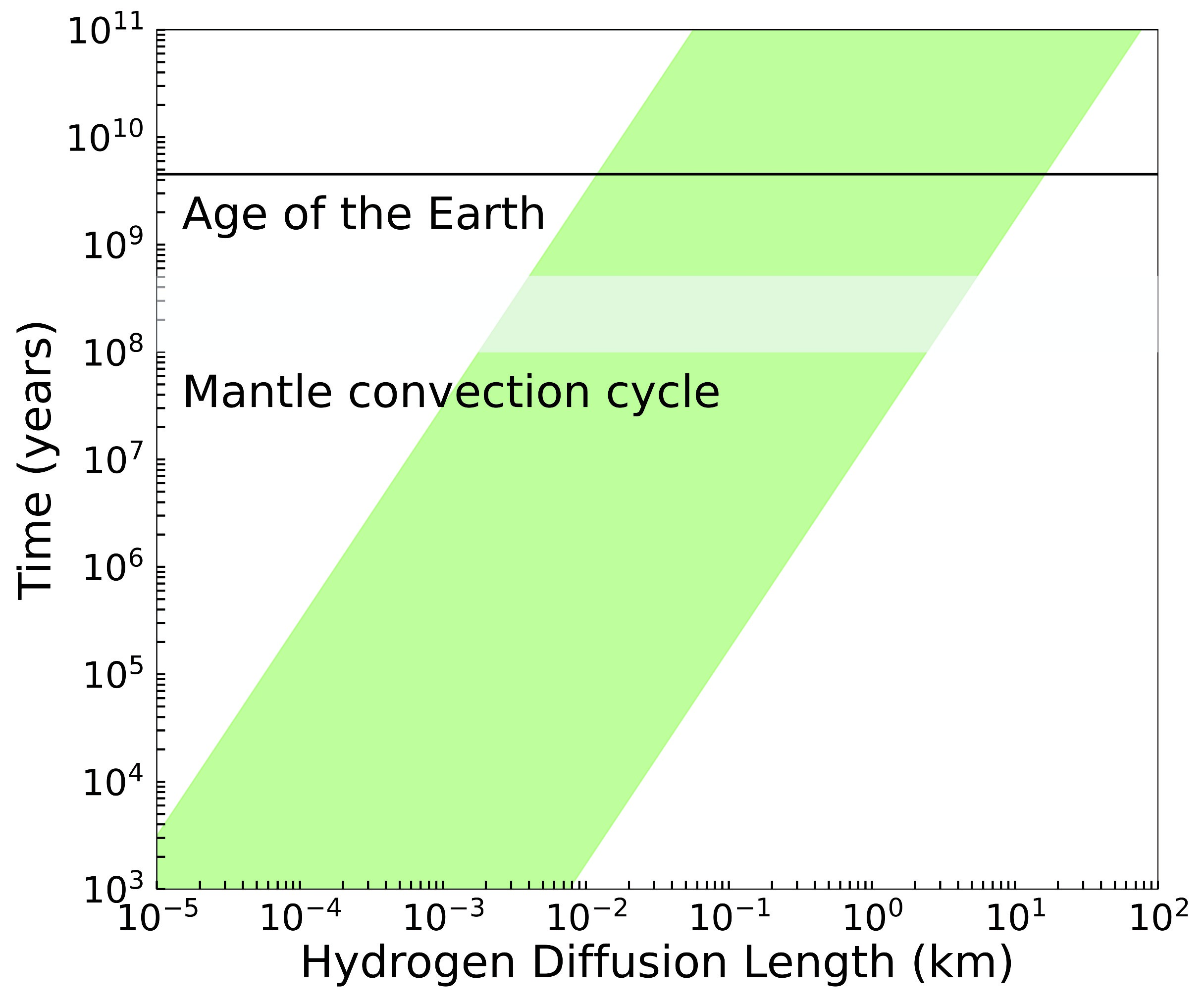

在地幔的温压条件下,压力的抑制效应占主导,导致氢在刚玉中的扩散系数非常低。据此估算了氢在地质时间尺度(以一个1-5亿年的地幔对流周期计)上的扩散距离,发现在最有利的浅地幔条件下,其最大扩散长度也仅约为5.4公里(图7)。这个极其有限的扩散距离意味着,被俯冲板块带入下地幔并储存在刚玉等稳定相中的水,很可能会被“锁定”在局部,无法实现大范围的均匀混合。这一发现为“地球下地幔中水分布存在高度不均一性”的假说,提供了强有力的微观机制支持。

|

图7 氢扩散时间尺度(t)与氢扩散长度尺度的关系。绿色阴影区域的左右边界分别对应模拟得到的扩散范围的最大值和最小值。

相关研究成果以“Effects of Pressure on Hydrogen Diffusion Behaviorsin Corundum”为题发表在《Crystals》。论文第一作者为中国地质大学(北京)科学研究院闫顺风博士研究生,中国地质大学(北京)科学研究院李林副教授担任通讯作者。本研究获得了国家自然基金(U2444208, 91962101, 41603063, 41802044, 4160030283)的资助。

论文链接:https://www.mdpi.com/2073-4352/15/8/672

实验分析平台

实验分析平台