研究亮点

研究亮点

周保军:剪切作用促进深部流体循环导致慢速扩张脊下洋壳地震波速各向异性【Geology,2023】

发布时间:2023-05-05 阅读:5次

大洋中脊按照扩张速率可以大致分为快速扩张洋脊(90–180 mm a-1;太平洋洋脊)、中速扩张脊(50-90 mm a-1;东南印度洋洋脊)和慢速扩张洋脊 (10-50 mm a-1; 西南印度洋洋脊和大西洋洋脊) (Moores and Twiss, 1995)。在慢速扩张洋脊,由于岩浆供应不足,洋脊扩张主要由伸展构造调节,从而形成以发育低角度拆离断层为主要特征的大洋核杂岩(Oceanic core complex)。尽管人们已经意识到这些大规模的大洋拆离断层对于洋脊附近深部流体循环起到重要作用,但是对于其是否可能导致了地球物理观测到的下洋壳地震波速各向异性目前仍缺乏足够的认识。日喀则蛇绿岩位于藏南雅江缝合带中,最新的研究结果表明其为慢速扩张的新特提斯洋脊的残余(Zhang et al., 2019; Duan et al., 2022)。因此,日喀则蛇绿岩为研究慢速扩张洋脊深部流体循环机制和地震波速各向异性提供了绝佳的陆上场所。

针对上述科学问题,我校地球科学与资源学院博士研究生周保军在“岩石圈构造”求真团体刘俊来教授的指导下,与中科院地质与地球物理研究所开展合作,对日喀则蛇绿岩开展了系统的野外构造解析、精细的显微构造分析与地震波速计算。取得了以下认识:

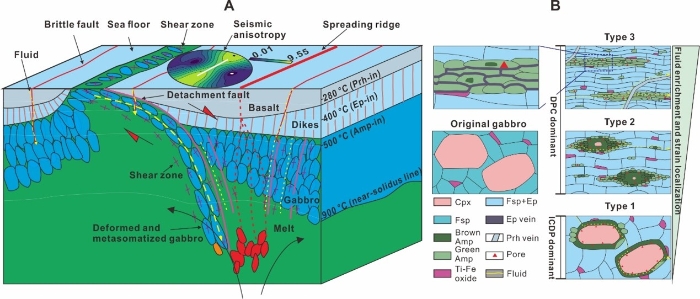

(1)形成于慢速扩张洋脊环境的日喀则蛇绿岩发育典型的大洋拆离断层构造。沿着拆离断层的剪切作用促进海底热液流体向深部运移。断层内下洋壳辉长岩记录了多阶段流体交代过程,包括角闪石形成阶段(908–523 °C;同剪切),绿帘石形成阶段(500–300 °C;同剪切)和葡萄石形成阶段(<280 °C;同破裂)。

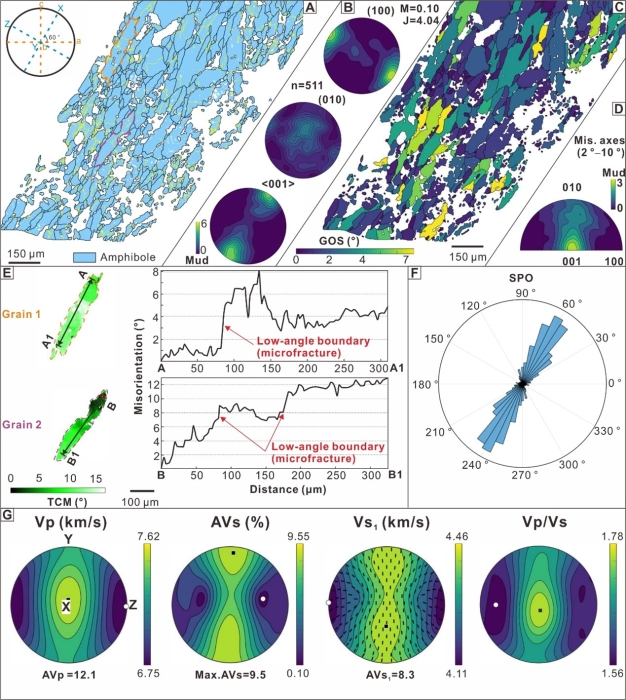

(2)作为交代辉长岩中的主要构成矿物之一,角闪石的主要变形机制为溶解-沉淀蠕变(Dissolution-precipitation creep)。正是由于角闪石的溶解-沉淀蠕变导致了流体交代与变形之间存在正反馈关系,从而形成富含具有强烈结晶学定向(Crystallographic preferred orientation;CPO)角闪石的交代辉长岩。

(3)基于矿物组构的地震波速计算结果表明断层带内角闪石平均可以产生10.8%的P波各向异性和8.2%的S波各向异性,并且形成的快波分裂方向与洋脊延伸方向平行。对于10公里厚的下洋壳,断层带中的交代辉长岩可以导致大约0.11秒的延迟时间。因此大洋拆离断层带的发育对于慢速扩张脊下洋壳地震波速各向异性的形成具有重要贡献。

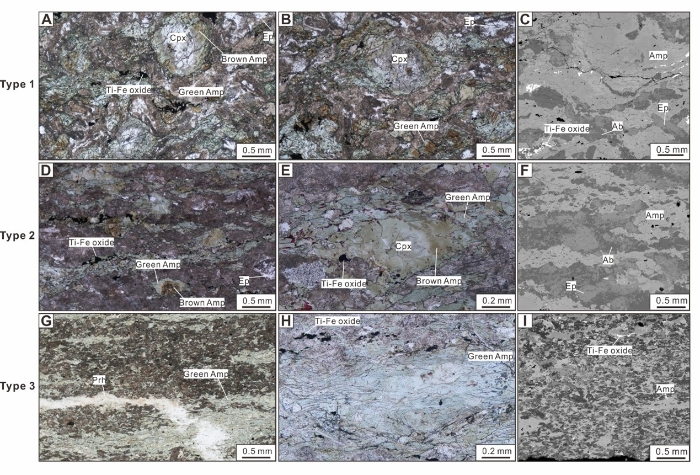

图1 具有不同交代和变形程度辉长岩的显微构造特征

图2 Type 3 辉长岩晶内变形特征与地震波速计算结果

图3 洋中脊拆离断层内流体交代,矿物变形与地震波速各向异性模型图

本研究受到国家自然科学基金资助(91955205;41902203)。上述成果发表在地球科学国际权威期刊《Geology》上:Baojun Zhou, Junlai Liu*, Jiaxin Yan, Chunru Hou, Xiaoyu Chen, Chuanzhou Liu and Fuyuan Wu. Shearing-enhanced deep fluid circulation induces seismic anisotropy in the lower crust at slow-spreading oceanic ridges. Geology 2023, doi.org/10.1130/G50879.1. [IF2021=6.324]

返回学校首页

返回学校首页