研究亮点

研究亮点

朱弟成:青藏高原南部冈底斯岩基记录的大陆地壳生长过程【AREPS】

发布时间:2023-06-02 阅读:6次

众所周知,青藏高原南部的冈底斯地壳厚达80 km。地球物理探测结果表明,在冈底斯60-80 km深度,发育有被解释为榴辉岩层的双莫霍面(即Moho doublet layer)。核心科学问题是,冈底斯地壳这种垂向分层结构是如何形成的?冈底斯地壳如何从一种正常厚度的偏镁铁质成分地壳演化为巨厚的长英质地壳?这种成分转换过程在全球碰撞带地壳演化过程中是否具有普适性?

针对这些科学问题,中国地质大学(北京)朱弟成教授,联合国内其他合作者和澳大利亚科学家,在区域性野外调研基础上,通过对冈底斯岩浆岩带大量年代学(565件)和全岩地球化学(3403件)数据的深入分析,并结合其它文献资料,主要取得以下新认识:

(1)冈底斯地壳经历了245-10 Ma岩浆作用,并在185-170、90-75和55-45 Ma发生了岩浆大爆发,这种大爆发由第一位的外部驱动(汇聚速率变化)和第二位的内部驱动(如洋脊俯冲和板片断离)共同引起;

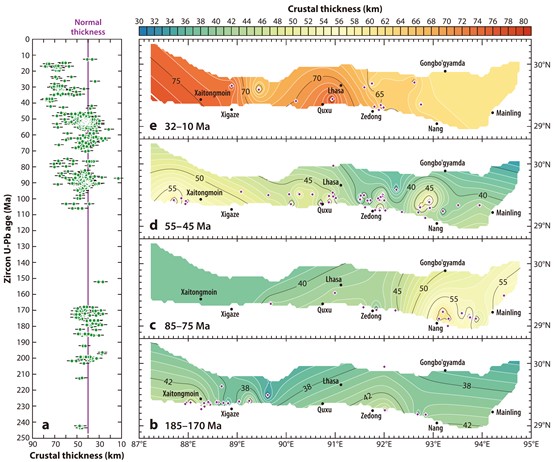

(2)冈底斯地壳在90-75 Ma因岩浆底侵局部增厚,在55-45 Ma因岩浆底侵区域性增厚至50 km以上,32 Ma以后因构造缩短区域性增厚至70 km以上(图1);

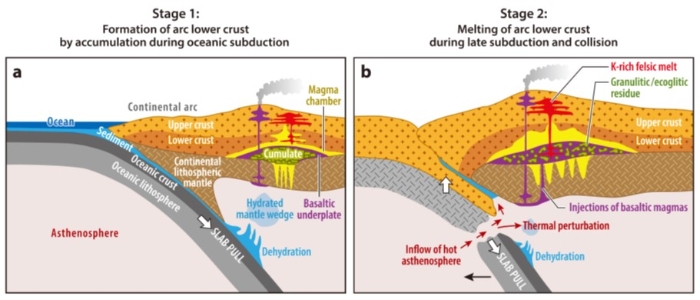

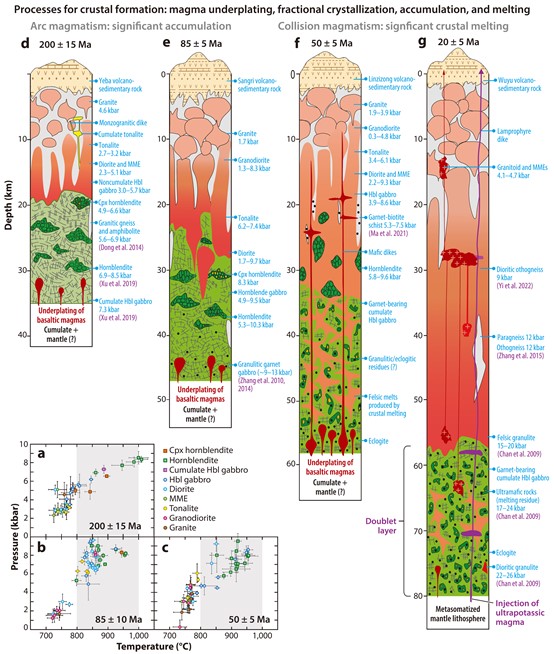

(3)冈底斯地壳生长开始于大洋俯冲期富水幔源岩浆的分离结晶作用,形成大量富角闪石的镁铁质-超镁铁质下地壳堆晶岩和中上地壳的中钾钙碱性长英质岩石,这些堆晶岩和先存玄武质岩石在俯冲晚期和碰撞期发生重熔,形成熔融残余和中上地壳高钾钙碱性-钾玄质长英质岩石(图2);

(4)俯冲速率变化和板片断离是冈底斯下地壳堆晶岩和先存玄武质岩石发生重熔的触发机制,60-80 km深度的榴辉岩层可能是镁铁质-超镁铁质岩石的熔融残余(图3);

(5)堆晶-重熔两阶段过程既是导致冈底斯地壳发生垂向分层和密度分选(下部榴辉岩层、上部巨厚长英质岩层)的根本原因,也可能是其它碰撞带大陆地壳垂向分层和稳定保存的共同过程。

提出的未来研究方向包括:特提斯域板块重建如何影响冈底斯岩浆作用、冈底斯岩浆作用中同位素富集组分的起源、冈底斯地壳双莫霍面结构成因和碰撞带高密度下地壳岩石的命运等。

该项研究运用大量年代学、地球化学和板块漂移数据重建了冈底斯地壳的生长过程、演化历史和驱动机制,为检验其它碰撞带的地壳生长过程和驱动机制提供了重要参考,提高了学术界对碰撞带大陆地壳如何产生、如何保存的认知水平。

图1 冈底斯地壳增厚过程

图2 碰撞带大陆地壳生长与成熟过程

图3 不同时期冈底斯地壳成分结构

背景知识:Annual Review of Earth and Planetary Sciences创刊于1973年,隶属于美国Annual Reviews出版集团。该期刊每年只出版22-24篇综述论文,所有论文都经过以美国科学院院士为主的编辑委员会遴选,都是特邀撰稿,目的是回顾本学科最前沿的进展,为科学研究提供方向性指导。

研究成果于2023年5月30日发表于国际权威地学期刊《Annual Review of Earth and Planetary Sciences》:Zhu, D.C., Wang, Q., Weinberg, R.F., Cawood, P.A., Zhao, Z.D., Hou, Z.Q., Mo, X.X. 2023. Continental crustal growth processes recorded in the Gangdese Batholith, southern Tibet. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 51, 155–188.

全文链接:https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-earth-032320-110452

返回学校首页

返回学校首页