研究亮点

研究亮点

陈方戈:碳酸盐岩型锰矿床和大洋缺氧事件【EPSL,2023】

发布时间:2023-10-23 阅读:8次

锰不仅是重要的战略性关键矿产,而且对水体氧化还原状态的变化十分敏感,这使得沉积型锰矿床逐渐成为反映大洋氧化历史的重要指标之一。传统观点认为碳酸锰矿物的沉淀需经历氧化锰的中间阶段,代表了富氧的底层海水。近年来有研究者提出碳酸锰矿物也可以在Mn2+浓度极高的缺氧海水中直接沉淀。上述模型均针对局限的盆地或者湖泊环境中的碳酸锰沉淀过程,仅能反映局部水体的氧化还原状态。碳酸盐岩型锰矿床常发育在与大洋连通的开阔陆棚环境中,碳酸锰矿物的沉淀过程与已有模型不同,该类型矿床可能指示了区域或全球性海水氧化还原状态的变化。因此,查明其成因对探究大洋氧化历史有重要科学意义。

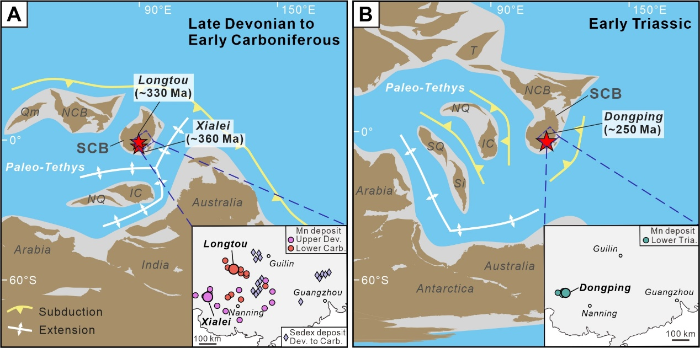

针对以上问题,中国地质大学(北京)求真博士后陈方戈在王庆飞教授和邓军教授指导下,与加拿大女王大学Peir K. Pufahl教授、卡普顿大学Edward J. Matheson教授、中国科学院广州地球化学研究所鲜海洋副研究员以及南方科技大学南景博博士后等开展合作,对华南板块西南缘晚泥盆世下雷锰矿、早石炭世龙头锰矿和早三叠世东平锰矿(图1)开展了层序地层学、矿物学、拉曼光谱、电子探针、透射电镜、全岩元素和碳同位素地球化学等研究,取得如下创新认识:

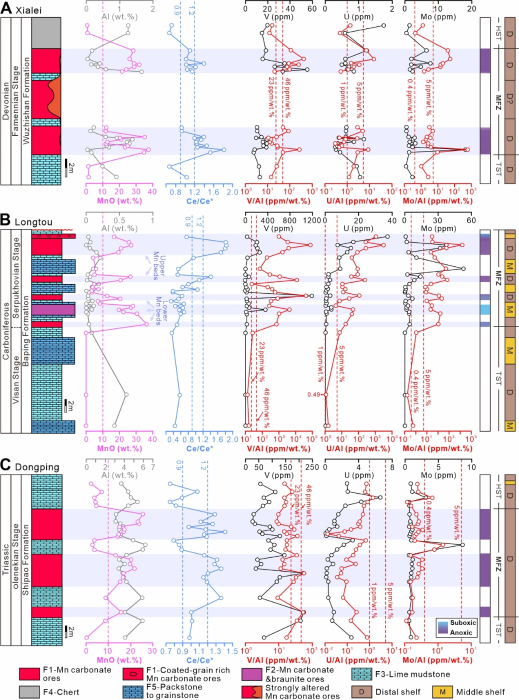

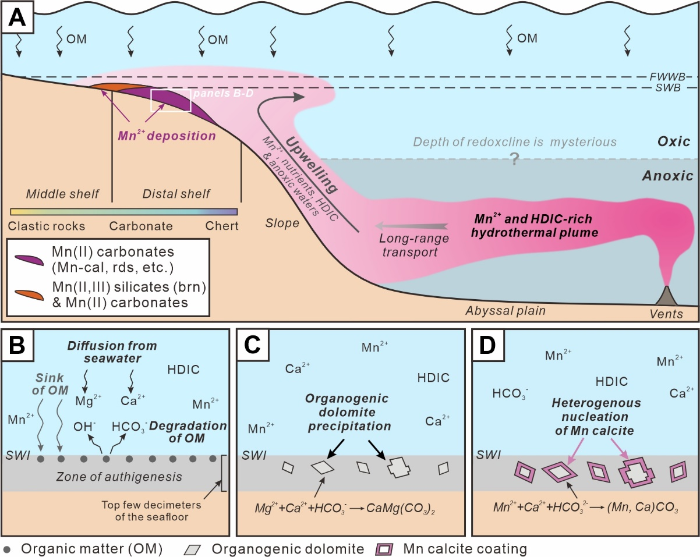

(1)提出了最大海泛期锰成矿模型(图2),持续的海侵作用下,深海热液锰离子运移到大陆边缘,被底层海水上涌作用运输至中下陆棚位置发生富集。

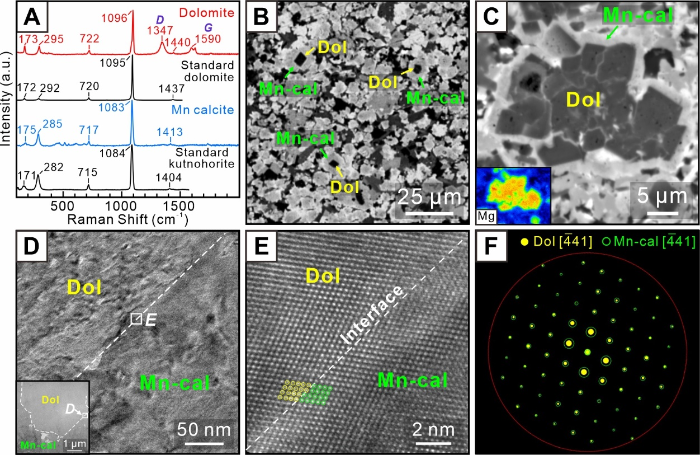

(2)底层海水上涌为微生物成因白云石的沉淀提供了充足的有机物,碳酸锰矿物以微晶白云石为核心和模板(图3),在还原孔隙水中自生沉淀形成锰矿层(图4)。

(3)富Mn2+海水的运移代表了华南板块周缘区域性或全球性的深海和陆棚海水缺氧事件(图4),泥盆-三叠纪形成的多期锰矿床说明大洋氧化至现代水平的过程直到三叠纪仍被至少区域性缺氧事件打断。

(4)晚泥盆、早石炭和早三叠世多期锰成矿的时间与Hangenberg、Serpukhovian和P-T的生物灭绝事件大致重合,可能代表他们是同期全球缺氧事件的产物。

图1 华南板块晚泥盆、早石炭和早三叠世锰矿床分布和大地构造背景

图2 下雷、龙头和东平锰矿床层序地层和地球化学剖面

图3 碳酸锰矿物以微生物成因白云石为模板生长现象的矿物学特征

图4 碳酸盐岩型锰矿床成因模式和碳酸锰矿物沉淀过程示意图

本研究得到国家重点研发计划(2022YFC2903403),国家自然科学基金(42202083)和加拿大NSERC等项目的联合资助。相关成果发表于在地质学国际权威刊物《Earth and Planetary Science Letters》: Fangge Chen, Qingfei Wang*, Peir K. Pufahl, Edward J. Matheson, Haiyang Xian, Jingbo Nan, Huan Ma, and Jun Deng. 2023. Carbonate-hosted manganese deposits and ocean anoxia. Earth and Planetary Science Letters 622, 118385. [IF2022=5.8]

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118385

返回学校首页

返回学校首页