研究亮点

研究亮点

李晓强:青藏高原地区硅酸盐岩风化过程的河水钾和锂同位素记录【EPSL,2023】

发布时间:2023-10-25 阅读:9次

新生代地球环境经历了剧烈的变化,其显著特点是整体变冷和南北两极相继发育冰盖,同时伴随着构造运动。早期研究提出“构造隆升驱动气候变化”假说,将新生代全球构造抬升与大陆硅酸盐岩化学风化、全球气候变化等联系在一起。构造隆升运动将促使大量新鲜矿物暴露地表,增强岩石风化,最终导致大气CO2浓度的下降。相反,一些研究认为在低海拔的河漫滩,增加的温度和降水量(气候因素),加强了岩石风化速率,是促使大气CO2浓度下降的主要驱动力。因此研究构造活跃地区硅酸盐岩风化过程是解决这些争议的关键。

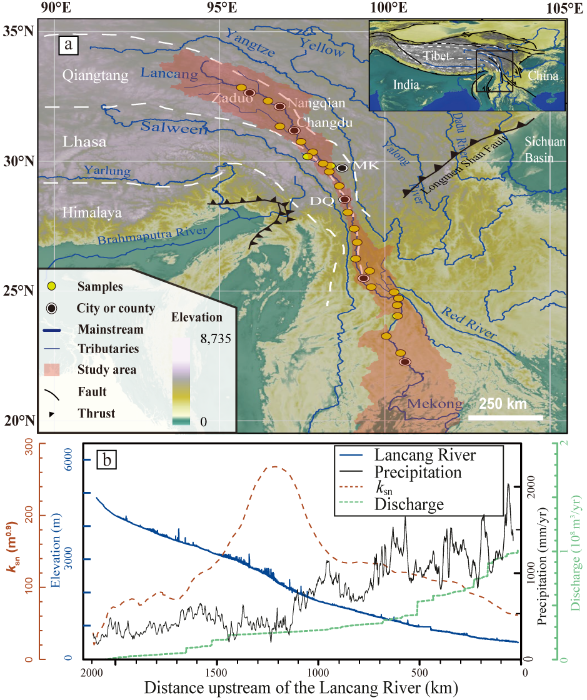

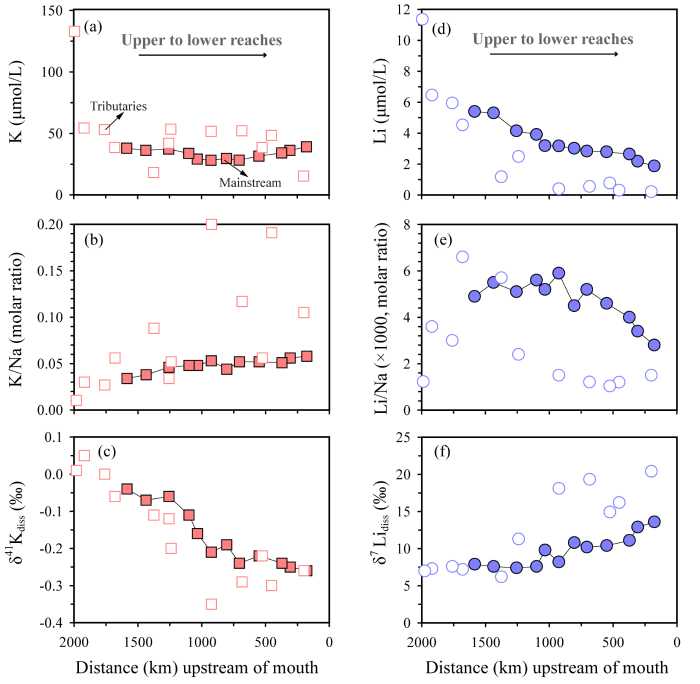

稳定钾(K)和锂(Li)同位素在示踪大陆硅酸盐岩风化方面有诸多优势。中国地质大学(北京)求真博士后李晓强、韩贵琳教授及其合作者对青藏高原东南缘的澜沧江流域开展了系统的河流水化学和K-Li同位素综合研究(图1),主要结果显示澜沧江河水δ7Li值从上游到下游呈现增高的趋势(+7.4‰到 +13.6‰)(图2),反映了该区从上游到下游年降水量/温度和地形控制的硅酸盐岩风化强度不断升高,上游相对低的年降水量/温度和陡峭地形使得物理侵蚀过程占主、化学风化较弱。下游相对高的年降水量/温度和平坦地形使得该区化学风化加强,生成大量富集轻δ7Li的次生矿物(伊利石、绿泥石和高岭石)。

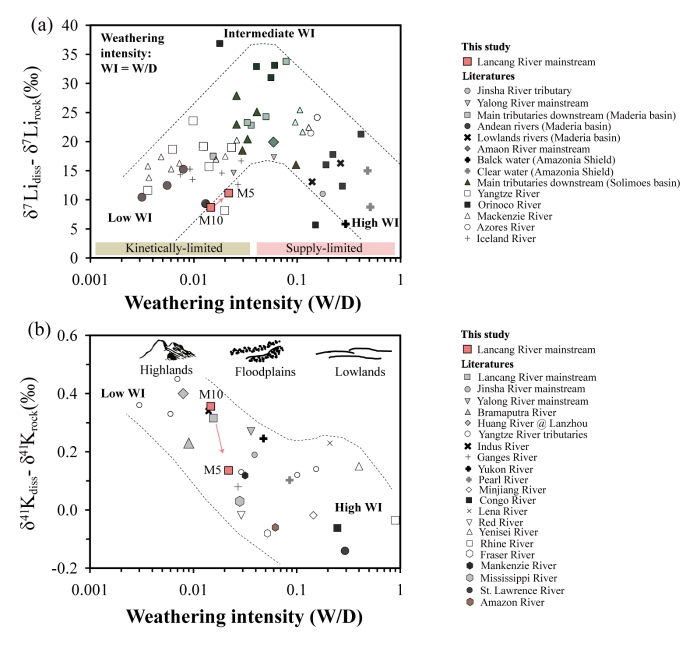

河水δ41K值从上游到下游逐渐降低(-0.04‰到-0.26‰)(图2),其空间变化可能受控于富钾次生矿物伊利石的形成和溶解过程。源头地区河水伊利石过饱和,富集轻δ41K的伊利石形成导致上游河水δ41K值高于UCC值(-0.44‰),而下游风化速率和风化强度均增加(图3),伊利石溶解使得粘土摄入的 K 的通量降低,河水δ41K值逐渐降低接近UCC值。因此河水δ41K的变化可能受控于单一粘土矿物伊利石的形成过程,而δ7Li值则受控于总的粘土矿物形成过程。综合前人研究结果表明,高山流域以物理侵蚀为主,化学风化较弱。明显的K同位素分馏主要发生在高山地区硅酸盐岩风化过程中,由高山侵蚀作用形成的河漫滩风化作用可能是造成现代河水或海水中高δ7Li值和新生代气候变冷的原因。上述研究对了解构造十分活跃的高山地区流域风化作用,以及全球碳循环的长时间尺度变化具有重要意义。

图1 澜沧江流域地理位置,采样点分布图和构造气候水文空间变化

图2 河水溶解质元素浓度/比值和K-Li同位素组成空间变化

图3 全球河水K-Li同位素组成与流域风化强度的关系

该研究受到国家自然科学基金和中国博士后科学基金的联合资助。成果发表在地球科学国际权威刊物《Earth and Planetary Science Letters》:Li, X., Han, G., Zhang, Q., Liu, J., Qu, R., 2023. Contrasting riverine K and Li isotope signatures during silicate weathering in the southeastern Tibetan Plateau. Earth and Planetary Science Letters 622, 118402.

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118402

返回学校首页

返回学校首页