研究亮点

研究亮点

李明键:锆石Hf同位素不均一继承自沉积物交代后的地幔源区【AM,2023】

发布时间:2023-11-01 阅读:8次

识别地壳组分加入到幔源岩石形成中的贡献比例和方式(地幔源区vs壳内混合)是人们认识地幔深部过程和大陆地壳增生机制和速率等科学问题的关键。锆石的Hf-O同位素是广泛采用的研究方法之一,变化大的锆石Hf同位素一般归结于是两种不同端元来源岩浆混合的结果。然而,在大陆边缘地区,俯冲沉积物中的锆石Hf同位素往往是不均一的,意味着幔源岩浆及其派生岩石的Hf同位素变化很可能受沉积物中锆石组成的影响,但尚未有相关研究的报道。

聚焦上述问题,我校求真博士后李明键在曾云川副教授和许继峰教授的指导下,与米兰大学Massimo Tiepolo教授团队合作对青藏高原拉萨地块中部阿若地区出露的早白垩世辉绿岩和闪长岩进行了详细的年代学和矿物微区元素和同位素地球化学研究,取得如下认识:

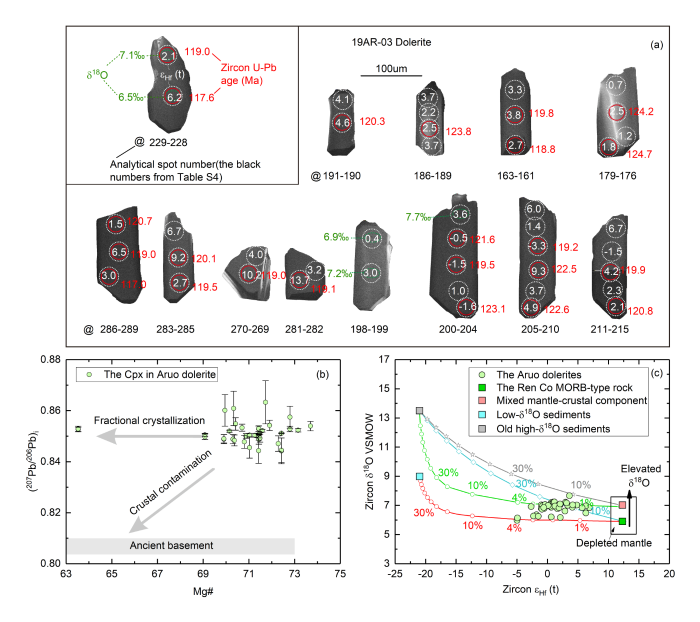

图1 (a) 阿若侵入岩代表性锆石颗粒锆石年龄和Hf-O同位素变化;(b) 阿若单斜辉石Mg#与(207Pb/206Pb);(c) 锆石 ?Hf(t) 与 δ18O 的关系图

(1)阿若侵入岩的锆石?Hf值从-5.0变化到+13.7,在单个颗粒中也可以观察到高达12个?Hf单位的变化,且这些变化没有任何规律,既存在?Hf均一的颗粒,也存在核部高?Hf或边部高?Hf的颗粒,但锆石的U-Pb年龄都为~120 Ma(图1a)。

(2)单斜辉石Pb同位素组成非常均一(图1b),压力计估算显示它们是在下地壳深度(18-29 km)结晶的,表明锆石的Hf同位素变化不是下地壳混染造成的;同时,锆石的δ18O和全岩的?Nd也很均一,加上锆石无规律的?Hf变化及缺少古老锆石等,证明岩浆也未遭受上地壳的混染(图1a);结合全岩成分变化,我们提出由1-4%、含Hf同位素不均一锆石的沉积物交代的亏损地幔熔融可以解释阿若侵入岩元素和Hf-Pb-Nd-O等同位素的协同变化(图1c)。

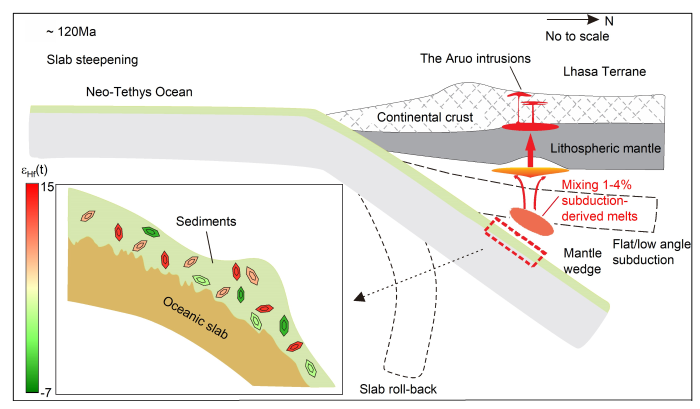

(3)阿若侵入体高Zr/Y比值(5.0-7.0)和无Zr-Hf负异常等地球化学特征表明沉积物中的锆石已全部溶解,这需要很高的俯冲带地温梯度,可能与新特提斯洋岩石圈在~120 Ma时期俯冲角度发生变化有关(图2)。

我们的研究结果强调仅使用锆石Hf-O同位素来甄别沉积物加入幔源岩石的方式及对地壳生长速率时需要谨慎,必须结合对比锆石更早结晶的矿物的元素和同位素组成综合研究。

图2 阿若侵入岩锆石Hf同位素不均一的构造-岩浆成因模型

上述研究成果受自然基金创新群体、青藏高原二次科考等项目资助,已在国际地球科学领域知名期刊《American Mineralogist》在线发表:Li, M.J., Zeng, Y.C*., Tiepolo, M., Farina, F., Xu, J.F., Huang, F., Liu, X.J., Chen, Q., and Ma, Y., Grain-scale zircon Hf isotope heterogeneity inherited from sediment-metasomatized mantle: Geochemical and Nd-Hf-Pb-O isotopic constrains on Early Cretaceous intrusions in central Lhasa Terrane, Tibetan Plateau. American Mineralogist. 2023, 08, 1692–1707.

文章链接:

https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/article/108/9/1692/627829/Grain-scale-zircon-Hf-isotope-heterogeneity

返回学校首页

返回学校首页