研究亮点

研究亮点

陈小宇:陆-陆板块碰撞侧向会聚带多重动力驱动地壳双向流动【ESR, 2023】

发布时间:2024-01-15 阅读:8次

大陆板块汇聚与碰撞期间深部壳/幔过程是系列深部-浅部-表层地质过程的重要驱动引擎,对于其如何制约高原隆升、影响地壳变形、诱发高原及周边地区灾害性地震、塑造区域构造-地貌格局, 并影响区域及全球气候与环境改变,长期以来一直是地球科学界关注且试图获得答案的前沿科学命题。距今约55Ma的印度-欧亚大陆碰撞就了青藏高原隆升、喜马拉雅崛起,同时诱发藏东-东南地区中下地壳活动,改变了新生代地壳结构并塑造了其现今地貌格局。近年来,提出多种模式解释侧向碰撞带的深部-浅部响应,比如刚性块体挤出,中下地壳渠道流动以及地壳增厚等模式,获得多学科关注但存在广泛争议。

在藏东南地区滇西-巽他地块边缘及内部,存在着若干变质结晶杂岩体,保留新生代强烈剪切变形和不同程度变质改造的证据,为认识印度-欧亚板块会聚期间侧向会聚带不同地壳层次物质流动提供了关键证据。围绕这些杂岩的变形-变质与热演化,我校地球科学与资源学院陈小宇副教授、刘俊来教授与苏黎世联邦学院的Jean-Pierre Burg教授等合作,开展了系统构造解析,运动学分析,剪切和剥露时限的综合研究,主要取得以下新进展:

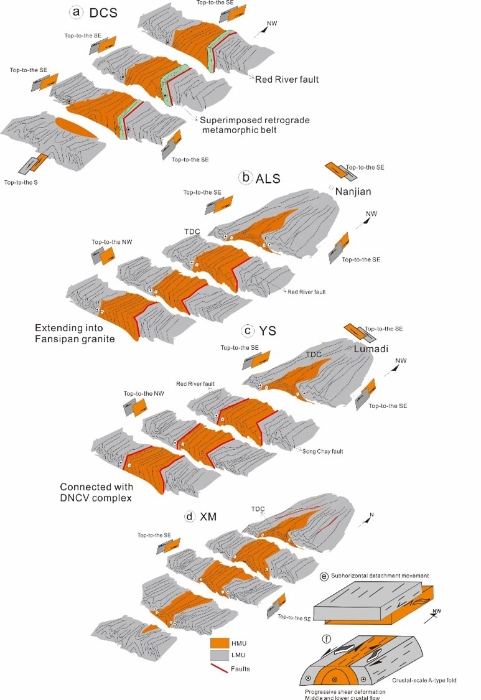

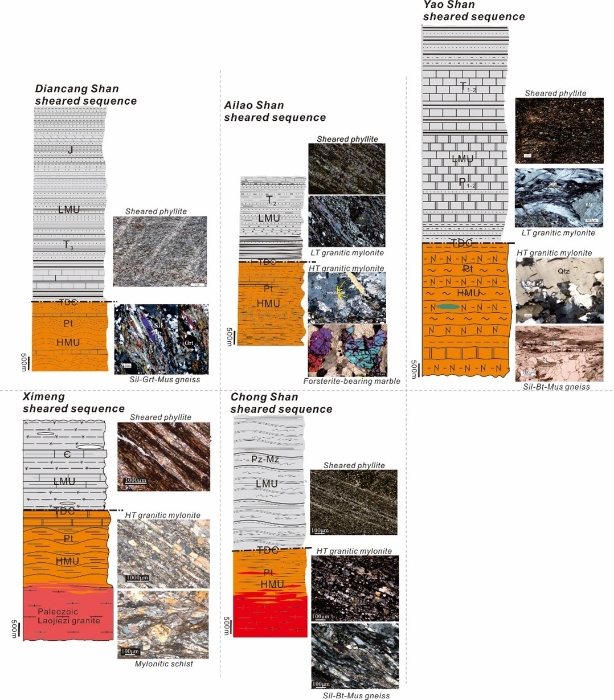

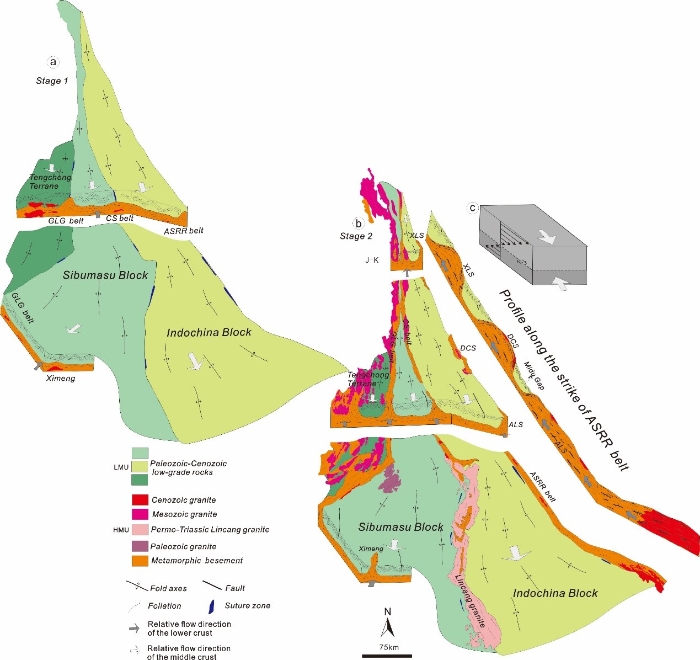

(1)藏东南广泛发育穹隆构造,穹隆的核部由高级变质岩组成,普遍具有角闪岩相变质作用,具有高温变形(500–600 °C)并局部叠加后期低温变形(450–300 °C);幔部由绿片岩相低级变质岩石组成并具有较低温变形(300 °C)。这些穹隆构造内核部与幔部之间具有运动学耦合与流变学解耦的双层构造(图1, 2)。

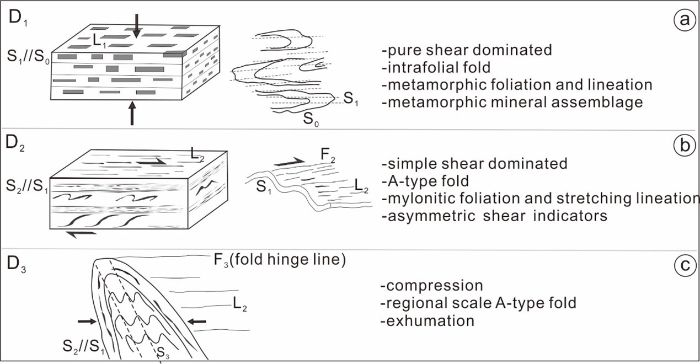

(2)穹隆构造的发育与多阶段递进剪切变形有关。广发发育的低角度拉伸线理以及与岩石层位平行的剪切表明近水平切向剪切作用占主导。D1:以纯剪切变形占主导地位,中、下地壳岩石形成透入性矿物生长形成的叶理S1和矿物生长线理(图3a)。下部岩石层位经历高级变质作用,可能到达上部角闪岩或局部麻粒岩相,并发育混合岩化作用;浅部层位岩石经历绿片岩相或更低级变质作用改造。D2:以单剪变形为主,强烈的近水平剪切变形贯穿整个中下地壳部分,流面与岩石层位平行。下部层位岩石经历中高温变形作用改造,上部层位岩石遭受低温变形叠加。岩石中形成典型的S2糜棱叶理,平行于S1层理和S0(成分层理)。高应变切向剪切伴随不均匀隆起,深部岩石剥露并与低级变质岩直接接触 (图3b)。D3:侧向挤压伴随剪切作用,进一步导致中-下地壳岩石穹隆作用和剥露。在低应变区域如西盟地区,形成短轴穹隆,而在高应变带例如哀牢山区域,形成线性穹隆(图3c)。

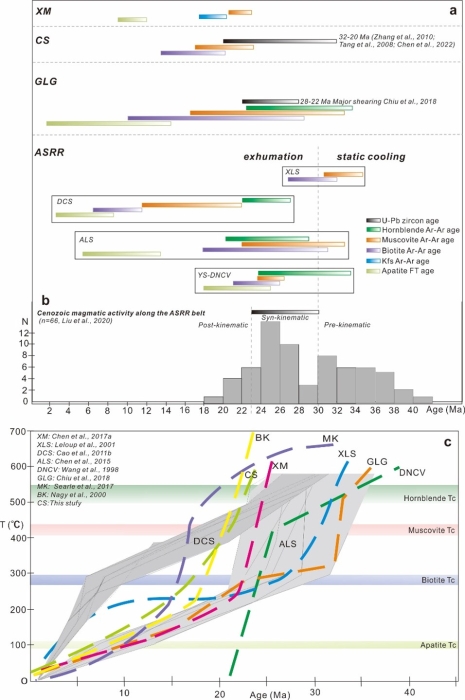

(3)中下地壳剪切作用发生于约30 ~ 20 Ma,大部分藏东南变质杂岩自30ma以来开始剥露,每个变质杂岩普遍具有两阶段剥露历史,且不同杂岩剥露的起始时间具有穿时性;对单个穹隆来说,剪切作用、褶皱作用以及剥露作用具有同时性;地块边缘高应变带剥露起始较早,而在其内部剥露较晚 (图4)。

(4)穹隆构造的形成与剥露是中下地壳不均匀流动的结果。在区域上,巽他地块周边及其内部的边界带发育线性穹隆,而地块内部以短轴穹隆为特点,共同构成南段撒开、向北收敛的汇聚流型式。地壳双向流动(Counter flow)模式,也就是上部刚性地壳向南流动,下部粘塑性中下地壳相对向北流动,更为合理地解释了穹隆核部相对幔部岩石向北的流动。

(5)印度-欧亚陆陆板块会聚期间,巽他地块边界下地壳具有隧道流特点,而板内呈弥散式流动(图5),它们形成不同特点的穹隆构造并吸收了侧向碰撞带的巨量应变。加厚造山带垮塌所致重力流动、在俯冲/上覆板块界面剪切力以及主碰撞带板块持续俯冲造成的吸力都为促成地壳物质的流动提供了动力条件。

图1 藏东南穹隆构造格架图(DCS-点苍山;ALS-哀牢山;YS-瑶山;XM-西盟)

图2 典型变质杂岩的流变学柱状图

图3 穹隆构造经历的三阶段递进剪切变形

图4 藏东南变质杂岩的剪切和剥露时限

图5 沿着先前薄弱带发育的中下地壳流动模式

本项成果发表于国际权威地学期刊《Earth-Science Reviews》:Xiaoyu Chen, Junlai Liu*, Jean-Pierre Burg, Jiaxin Yan, Baojun Zhou, Hongshuai Shan, Xiaoxi Bao, Wenkui Fan, Jian Zhang, Chunru Hou, 2023. Lateral middle-lower crustal flow in response to continental collision: New insights from the metamorphic complexes in the southeastern Tibetan Plateau. Earth-Science Reviews 247 (2023) 104604.

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104604

返回学校首页

返回学校首页